该诗概括了诗人在苍茫海域内东征西讨的战斗生活,暗寓抗倭斗争的艰难困苦。因有感于曾一起抗倭的汪道昆被弹劾罢官,来形容自己像远离京师孤立无援的臣子,远望皇帝居住的地方,作者仍盼抗倭斗争能得到朝廷的充分支持,既表达了对祖国的赤诚,自己有一片抗倭报国的一腔热血,也蕴含了对朝廷的忠贞。

此诗以十分形象化的手法,抒发自己的丹心热血。

首句“十年驱驰海色寒,孤臣于此望宸銮。”此诗虽为登临之作,却不像一般登临诗那样开篇就写景,而是总括作者在苍茫海域内东征西讨的卓绝战斗生活。“寒”,既指苍茫清寒的海色,同时也暗示旷日持久的抗倭斗争是多么艰难困苦,与“孤臣”有着呼应关系。第二句写登临,又不是写一般的登临。“望宸銮”,交待出登临望阙台的动机。“孤臣”,不是在写登临人的身份,主要是写他当时的处境和登阙台时复杂的心情。战斗艰苦卓绝,而远离京城的将士却得不到来自朝廷的足够支持,作者心中充满矛盾。得不到朝廷支持,对此作者不无抱怨;可是他又离不开朝廷这个靠山,对朝廷仍寄予厚望。所以,他渴望表白自己的赤诚,希望得到朝廷的支持。正是这矛盾的心情,促使作者来到山前,于是望阙台上站起英雄伫望京师的孤独身影。至此,我们才会看到,第一句诗不是徒然泛设。它其实为下面的登临起着类似领起的作用。没有多少年艰苦的孤军奋战作前题,那么此次登临也就不会有什么特殊的感情。

“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹。”这一联是借景抒情。作者登上望阙台,赫然发现:千峰万壑,秋叶流丹。这一片如霞似火的生命之色,使作者激情满怀,鼓荡起想像的风帆。这两句诗形象地揭示出封建社会中的爱国将领忠君爱国的典型精神境界。在长达十来年的抗倭战争中,作者所以能在艰苦条件下,不停懈地与倭寇展开殊死较量,正是出于爱国和忠君的赤诚。

“繁霜”二句,作者借“繁霜”、”秋叶”向皇帝表达自己忠贞不渝的报国之心。虽然,王朝对自己海上抗战支持甚少.而且甚有责难。但自己保家卫国的一腔热血虽凝如繁霜,也要把这峰上的秋叶染红。作者轻视个人的名利得失,而对国家、民族有着强烈的责任感和使命感.哪怕自己遭致不公之遇,也仍然忠心耿耿地驰海御故。由于作者有着崇高的思想境界,高尚的爱国情怀,尽管是失意之作,也使这首诗具有高雅的格调和感人至深的艺术魅力。

这首诗用拟物法,以繁霜比喻自己的鲜血,形象生动,在艺术表现上极富感染力,读其诗,如闻其声,如见其人,不愧为千古传颂的名作。

译文及注释

译文

在大海的寒波中,我同倭寇周旋已有十年之久;我站在这里,遥望着京城宫阙。

我的心血如同千山万岭上的浓霜,洒向群峰,染红所有秋叶。

注释

十年:指作者调往浙江,再到福建抗倭这一段时间。从嘉靖三十四年调浙江任参将,到嘉靖四十二年援福建,前后约十年左右。

孤臣:远离京师,孤立无援的臣子,此处是自指。

宸銮:皇帝的住处。

该诗概括了诗人在苍茫海域内东征西讨的战斗生活,暗寓抗倭斗争的艰难困苦。因有感于曾一起抗倭的汪道昆被弹劾罢官,来形容自己像远离京师孤立无援的臣子,远望皇帝居住的地方,作者仍盼抗倭斗争能得到朝廷的充分支持,既表达了对祖国的赤诚,自己有一片抗倭报国的一腔热血,也蕴含了对朝廷的忠贞。

此诗以十分形象化的手法,抒发自己的丹心热血。

首句“十年驱驰海色寒,孤臣于此望宸銮。”此诗虽为登临之作,却不像一般登临诗那样开篇就写景,而是总括作者在苍茫海域内东征西讨的卓绝战斗生活。“寒”,既指苍茫清寒的海色,同时也暗示旷日持久的抗倭斗争是多么艰难困苦,与“孤臣”有着呼应关系。第二句写登临,又不是写一般的登临。“望宸銮”,交待出登临望阙台的动机。“孤臣”,不是在写登临人的身份,主要是写他当时的处境和登阙台时复杂的心情。战斗艰苦卓绝,而远离京城的将士却得不到来自朝廷的足够支持,作者心中充满矛盾。得不到朝廷支持,对此作者不无抱怨;可是他又离不开朝廷这个靠山,对朝廷仍寄予厚望。所以,他渴望表白自己的赤诚,希望得到朝廷的支持。正是这矛盾的心情,促使作者来到山前,于是望阙台上站起英雄伫望京师的孤独身影。至此,我们才会看到,第一句诗不是徒然泛设。它其实为下面的登临起着类似领起的作用。没有多少年艰苦的孤军奋战作前题,那么此次登临也就不会有什么特殊的感情。

“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹。”这一联是借景抒情。作者登上望阙台,赫然发现:千峰万壑,秋叶流丹。这一片如霞似火的生命之色,使作者激情满怀,鼓荡起想像的风帆。这两句诗形象地揭示出封建社会中的爱国将领忠君爱国的典型精神境界。在长达十来年的抗倭战争中,作者所以能在艰苦条件下,不停懈地与倭寇展开殊死较量,正是出于爱国和忠君的赤诚。

“繁霜”二句,作者借“繁霜”、”秋叶”向皇帝表达自己忠贞不渝的报国之心。虽然,王朝对自己海上抗战支持甚少.而且甚有责难。但自己保家卫国的一腔热血虽凝如繁霜,也要把这峰上的秋叶染红。作者轻视个人的名利得失,而对国家、民族有着强烈的责任感和使命感.哪怕自己遭致不公之遇,也仍然忠心耿耿地驰海御故。由于作者有着崇高的思想境界,高尚的爱国情怀,尽管是失意之作,也使这首诗具有高雅的格调和感人至深的艺术魅力。

这首诗用拟物法,以繁霜比喻自己的鲜血,形象生动,在艺术表现上极富感染力,读其诗,如闻其声,如见其人,不愧为千古传颂的名作。

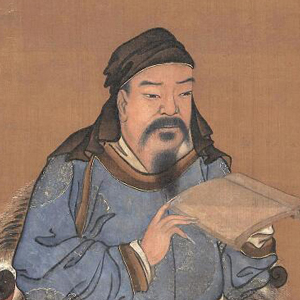

明嘉靖中,戚继光抗击倭寇,打击海盗,转战于闽、浙、粤之间,十年间屡立战功,基本扫清倭夷。先后调任浙江参军,福建总督,这首诗就是作者任福建总督时作。具体创作时间不详。

此诗开头八句,作者诉说自己政治上“穷拙”的遭际。在“只今道已塞”的景况下,他日暮饮酒,酷爱诵读《楞伽经》和《楚辞》,以排遣内心的苦闷。他已看破官场的黑暗内幕,仕进的前途已经被阻塞,所以产生了“心已朽”的心态。这时他已二十一二岁,诗云“二十”,当为约数。“人生”两句,表达了很深的人生感叹。

第九句至第十六句,写陈商的景况。先形容他寒酸落拓,穿着布衣,雅尚礼仪,他不肯追逐时尚,苦学古文辞,不像时人追求委靡的骈偶文风。次叙他的家很少有人来访,门庭冷落,连车轮的印迹都冻结起来,门前的榆树在夕阳照射下拖着瘦长的影子。这里,写景凄凉,与前文写人“凄凄”相呼应。黄昏时节来寻访作者,固守苦节,春气亦为之郁结不畅。以上八句诗,描述陈商的形貌、品格及其遭际。

第十七句至第二十四句,称颂陈商的品格并表示师法陈商的心意。前四句写华山之高峻,用暗喻手法,比喻陈商人品、才学之崇高。后四句,说公卿们纵使不看重陈商,作者也不能禁口不称赞,他还要师法陈商,宁愿终日箕踞长坐,也不肯奔走权贵之门。诗句生动地表达出作者钦佩陈商的心仪和景行仰止的态度。

第二十五句至第三十二句,诗思又回到自己身上。“朴樕”两句,是自谦之词,承上言,作者才不及陈商,不论何时,都不能成材。“礼节”以下六句,说到作者官职卑微,身为奉礼郎,专司礼仪,与作者的性格相背悖,形容憔悴,如同祭祀后被人抛在路边的刍狗。风雪天在斋坛值班,身穿黑色祭服,神气态度犹如承事箕帚的奴婢。诗句备述作者任职时所受的屈辱。

诗的最后两句,巧妙运用古小说的典故,表达出宏大的志愿。这层诗意,涵盖陈商和作者两人,说何时天眼张开,他们像古剑那样鸣吼而飞去,施展自己的抱负。李贺诗中,“剑飞”“剑吼”之意象屡见,如“自言汉剑当飞去”(《出城寄权璩杨敬之》),“临岐击剑生铜吼”(《开愁歌》),此诗又云“剑吼”,都有自喻之意,期望实现理想,具有画龙点睛之妙。

全诗先分别写李贺、陈商,后写李贺师法陈商,再写李贺直斋坛的情景,各用齐整的八句诗为一个诗段,最后两句,以两人同时收结,形成单起双收的结构特征,自始至终将诗人和陈商交糅起来描写,写李贺,其中有陈商的神骨;写陈商,其中有李贺的气质,完善地创造出诗篇的结构美。

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。这首诗就是他十七岁时的作品。和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。

此诗写出了游子的思乡怀亲之情。诗一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳节的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。其中“每逢佳节倍思亲”更是千古名句。

“独在异乡为异客”,开篇一句写出了诗人在异乡的孤独之感。诗人在这短短的一句话中用了一个“独”、两个“异”字,可见诗人在外强烈的异地作客之感,在外越是孤独,诗人对家乡亲人的思念之情就越强烈。在当时封建社会里,交通闭塞,人们都过着自给自足的生活,地域之间的往来较少,所以不同地方的人们在风土人情、生活习惯、语言等方面有很大的差异,所以,诗人离开生活多年的家乡到异地生活,自然感到陌生而孤单。诗人平淡地叙述自己身在异乡,但是其中却包含着诗人质朴的思想感情。

如果说平日里思乡之情可能不是感到那么强烈,那么,诗人“每逢佳节倍思亲”。“佳节”是亲人们团聚的日子,大家在一起畅谈欢笑,而现在呢,诗人只身客居异地,在代表团圆的节日里不禁想到了家乡里的人和事、山和水等诗人在家乡时的美好回忆,种种回忆触发诗人无限的思乡之情,并且越想越思念,以致于一发不可收拾。这句写得自然质朴,如娓娓道来,也写出了许多在外漂泊游子的真切感受,很具有代表性。

前两句,可以说是艺术创作的“直接法”。几乎不经任何迂回,而是直插核心,迅即形成高潮,出现警句。但这种写法往往使后两句难以为继,造成后劲不足。这首诗的后两句,如果顺着“佳节倍思亲”作直线式的延伸,就不免蛇足;转出新意而再形成新的高潮,也很难办到。作者采取另一种方式:紧接着感情的激流,出现一泓微波荡漾的湖面,看似平静,实则更加深沉。

“遥知兄弟登高处”,诗人从直抒胸臆,转笔写到自己对亲人团聚的联想,遥想兄弟们在重阳佳节登上高山,身上插着茱萸,该是多么的快乐。如果诗人单单是想到亲人们的欢乐,倒可以缓解诗人的思乡之情,但是,诗人在最后写到“遍插茱萸少一人”,原来诗人想到的不是欢乐,而是自己没有在家乡和亲人们欢度佳节,所以亲人在插茱萸时也会发现少了一个人,这样亲人们肯定会思念我的。这就曲折有致,出乎常情。而这种出乎常情之处,正是它的深厚处、新警处。杜甫的《月夜》:“遥怜小儿女,未解忆长安”,和这两句异曲同工,而王诗似乎更不着力。

前两句一从视觉、一从嗅觉的角度来描写诗人居处的清幽境界。“竹”和“诗”,一为自然之物,一为社会之物,二者本无从比较,但诗人用一个“瘦”字把二者紧密地联系在一起,竹具有清瘦的形象,诗具有清瘦的风格。“瘦”字用得生新,为全诗定下了清瘦的意境氛围。而“入梦香”则将现实与梦境联系起来,梅花夜间在月光的朗照下也喷出清香,已不同凡响,而这香气还伴着诗人进入梦乡,则香气之浓郁、之悠长可以想见。将竹与梅这样的自然物象与诗与梦这样的人为之物炼在一句之中,这就构成了情在景中、景在情中,情景混融莫分的高妙意境。前两句字面上完全没有“月”,但透过竹影和梅香,我们可以感受到“月”自在其中。

在后两句中,诗人便将“月”和盘托出。可怜者,可爱也。当诗人信步庭院时,月光与竹影、梅香是那样的和谐;而回到西厢房时,这月光却不能“下西厢”,这多么地令人遗憾!诗中透露出一股月与人不能互通情愫的遗憾或幽怨的情绪。诗人遗憾或幽怨的是什么?也许是有情人天各一方,不能互通情怀;也许是君臣阻隔,上下无法沟通;也许什么都不是,只是诗人置身此时此景之中的一种朦朦胧胧的感受而已。