这是李后主的一首残词,可能是一些草稿。写作的时间是春暮,“樱花落尽春将困”跟另一首的“樱桃落尽春归去”意思几乎一模一样,还有“樱桃落尽阶前月”的意境也是大同小异。一般来说高手填词是不喜欢重复的,相同的意象,相同的意境不应该连续的出现。所以这应该是作者填词的草稿,写不满意的就弃之不用,重新再写。这几首词的意境都差不多,所以应该是同一个时期的,只是凋零的一个是樱花,一个是樱桃。

樱花樱桃同是蔷薇科樱属,樱花也结果,但是以花出名,樱桃也开花,但是以果实闻名。樱桃,因莺鸟所含食,故名含桃、莺桃,汉代始称“樱桃”。早在周代,就因它是春天最先成熟的果实,作为祭献给祖宗的佳肴,被送到宗庙里供奉。汉惠帝时,叔孙通建议:“礼,春有尝果。方今樱桃熟,可献,愿陛下出,因取樱桃献宗庙。”后献果之例遂兴。冬日乍去不远,春寒料峭之际,能将通红透亮、鲜嫩可口的樱桃摆上供案,满透着吉祥温暖的气息。想那君王眼见着有这样如意的礼物送给祖先,心情定是无比欢快,对未来充满了信心和希望。正所谓“赤墀樱桃枝,隐映银丝笼,千春荐陵寝,永永垂无穷”(杜甫《往在》)。而在供奉之余,自己采摘几把,端详一番,然后小口小口地品味起来,甜甜酸酸,又是一番快活事。

既然是每年都要上供宗庙,每年都乐于品尝,君王们在自家园林里栽植一些樱桃树,也就自然而然了。“御苑含桃树”(明吴国伦《樱桃花》),“紫禁朱樱出上阑”(王维《敕赐百官樱桃》)说的都是皇家樱桃了。樱桃树就在帝王的不远处,它的花发结实,都会轻易映入眼帘,梁宣帝、唐太宗都写有赞赏樱桃的作品。因为樱桃年年献于宗庙的传统,它就和江山社稷息息相关,荣衰与共。

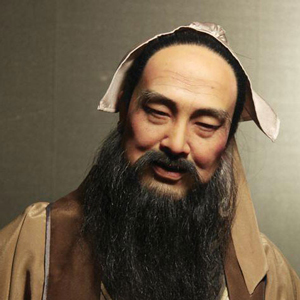

李煜隐居不成,被迫当上国君的时候,南唐已经遭后周侵袭多年,屡战屡败,国势日衰。赵匡胤建立宋朝,陆续吞并一些小国后,加紧了对南唐的威胁。在这样的情形下,李煜满目苍凉,再也不会有唐太宗的心境,写不出“朱颜含远日”、“低枝映美人”那样描写樱桃的欢快作品了。然而他毕竟是一国之主,晓得“含桃荐实”,他必定年年要去奉献樱桃给已故的祖父李昪、父亲李璟。“含桃最说出东吴,香色鲜浓气味殊。”(白居易《吴樱桃》)辖有吴地的南唐的樱桃本是大江南北最茂盛、最有光彩的,然而看着如此晶莹剔透的樱桃,想到风雨飘摇的江山,李煜毫无“永永垂无穷”的信心。他在《破阵子》中说:“最是仓皇辞庙日,教坊犹唱别离歌。”在城破受降次日,李煜没有忘记去辞别宗庙,此时此刻,挥泪不尽,最是伤心。再过十天半月,樱桃花就要开了;再过一个多月,樱桃就将累累低垂,他就可以到禁苑中,采摘上新鲜的几十串,送到宗庙里来供养了。然而辞别之日,永无归期。“四十年来家国,三千里地山河”,和他李煜,都似那飘落的花朵,纷纷霏霏,如雨,如泪,落下尘埃。李煜失魂落魄地沉浸在飘零的樱桃花雨中,这更符合他的心事。故而在他的词里,不见樱桃,但见樱桃花:“樱桃落尽春归去”、“樱花落尽春将困”。

这些作品就算原来是不残缺的,也应该算作是半成品。作者反复斟酌,心里面都感觉不满意,以至于几易其稿,于是就成了今天看到的样子。

谢灵运酷爱山水,他的山水诗善于用铺陈夸张的手法和锤炼的辞句描绘优美的自然景物。他的赋作,也同样和山水景物有着紧密的联系,此赋即是他写景赋的代表作之一。

这篇赋分为两段。第一段写作者由眼前东泻南驰的条条水流,联想到自己被流放将一去而不得回归。第二段回到岭表的正题,描绘大庾岭的优美景色。这篇赋通过景物的描绘来渲染气氛,烘托心情,情感真挚。

第一段写他由眼前东泻南驰的条条水流,联想到被流放到南方的自己,表现一去而不得回归的伤感。

第二段回到岭表的正题,写大庾岭所见景物。先以“长山”二句总写岭的高大雄伟。其后则做具体的描绘,以“下无伏流”,正面夸耀岭的高大;“上无夷迹”,夸耀山路的险峻。又以“麕兔”二句侧面表现岭的高峻。“既陟麓”四句回写自己的行程,后路倾谳,前磴绝岸,既照应上文的“长山款跨,外内乖隔”,又表现出自己遭遇的坎坷和前途的险恶。“看朝云”以下,则具体写眼前所见景物,感官上由视觉到听觉,时间上从早到晚,由眼前罗列的千奇百怪的岩石到远方姿态万千的群山,以及绝壁上的萝蔓,山涧溪流下的苔衣,一一写来,描绘大庾岭的优美景色如在目前。虽然身处逆境之中,仍不忘对他乡优美山水景物的欣赏与赞美。较之于他的山水诗,由于省去了体玄悟道的内容和说理的成分,就更充分地表现出他对祖国山水的真挚情感。但由于生死未卜,前景渺茫,所以字里行间,又透露出淡淡的忧伤情调。

萧子显《南齐书·文学传论》说:“在乎文章,弥患凡旧。若无新变,不能代雄。”谢灵运的创作无论是诗还是赋,都遵循着这一“新变”的规律,力求创新,吸收前代文化的优秀传统而不为古人所束缚。他能称雄当世,赋作上的成功也是一个重要原因。

此词上片描绘自然景色,写栖宿在芦苇丛边的白鹭的睡态:头朝着水边的沙滩,睡梦中时不时地晃动身躯;下片写水边浣纱女,在月光下,浣纱女边劳作边嬉戏,浣纱女出门浣纱,听到孩子的啼哭声,急忙背着大伙儿,溜回家照顾孩子。全词采用白描手法,上片写物,下片写人,一静一动,互相映衬,勾画出一幅清新的农村风景图。

“柳边飞鞚,露湿征衣重。”二句描写在山道中夜行的情景:驱马从柳树旁边疾驰而过,柳枝上的露水拂落在行人身上,衣衫就沾湿变重了。这里既表现出山道上柳密露浓,景色优美;也表现出行人心情舒畅,虽觉衣衫湿重,但游兴仍然很高。

“宿鹭窥沙孤影动,应有鱼虾入梦。”句描写在行经河滩旁边时,看到的一幅饶有幽趣的画面:一只白鹭栖宿在沙滩上,不时地眯着眼睛向沙面窥视,它映在沙上的身影也轻轻摇晃,准是在梦中见到鱼虾了吧!看到宿鹭目眯影动,便断定它正在做梦,又因鹭鸟以鱼虾为食,进而断定它梦见了鱼虾,虽是想象之辞,但又合情合理。词人既能极细致的观察又能极深微的体会,因而写的是如此生动、多趣。

“一川淡月疏星,浣纱人影娉婷。”二句描写在行经溪流附近的村庄时看到的一幅更富有诗意的画面:夜深人静,溪山沐浴在疏星明月的清光中;年轻的妇女在溪边浣纱,在月光的照耀下,她那美丽轻盈的身影映在水中和沙上。词人使用的语句极其简淡,却能把环境和人物写得清雅秀洁,风韵悠然。

“笑背行人归去,门前稚子啼声。”二句又在前边的画面上绘出了新的情采:宁静的村舍门前忽然响起孩子的哭声,正在溪边浣纱的母亲立即起身往家赶,路上遇见陌生的行人,只羞怯地低头一笑,随即背转身匆匆离去,这真实而自然的描绘,不但给画面增添了浓厚的生活情味,而且生动地表现了山村妇女淳朴温良的心性和略带几分羞涩的天真。

总观此词,全篇都是写景,无一句抒情,但又处处融情于景中,寄意言外。从描写月光柳露的文字中,可以感知作者对清新淡雅的自然风光的喜爱;从描写浣纱妇女的文字中,可以感知作者对淳厚朴实的民情风俗的赞赏。况周颐说:“词有淡远取神,只描取景物,而神致自在言外,此为高手”(《惠风词话续编》卷一)。词人正是这样的高手。

在风景和人物的具体描写上,此词也具有动静结合、形神兼备的妙处。柳密露浓原是静景,但词人却借露湿征衣的动象来表现,比直写其静态美更觉真实多采。沙滩宿鹭亦在静中,但词人却写其睡中之动态,并写其梦中之幻影,使读者不仅可见其形动,而且可感其神动,因而别生奇趣。篇末写浣纱妇女亦能遗貌取神,用“笑背见人归去”的动态美,表现妇女温良淳朴的情性美,真是栩栩如生,呼之可出。

此词在结构上的特点是外以词人的行程为次序,内以词人的情感为核心。一切景观都从词人眼中看出,心中映出词人从沿途所见的众多景观中选取自己感受最深的几个片断,略加点染,绘成了一幅情采俱胜的溪山夜景长卷,表现出一种清幽淡远而又生机蓬勃的意境,使人读之宛若身随词人夜行,目睹诸种景观,而获得“俯拾即得,不取诸邻。俱道适往,著手成春。如逢花开,如瞻岁新”(司空图《诗品·自然》)的特殊美感。因此,前后景观虽异,但结构却是完整的。

上片用“旌旗”来比况荷花的“红幢绿盖”,创造了一个童话般的境界。把荷叶比作红幢、绿盖的仪仗,随着自己前呼后拥,写出了荷塘荷花开放的旺盛姿态。 作者紧扣“西湖好”的总写到展开具体描写,碧绿清澈的湖水承载着小船与游者,长长的湖堤长满茂密的芳草,满眼的绿意,扑鼻的清香,向人们报告着春天的信息。

词中二三句主要通过视觉写“西湖好”,“隐隐笙歌处处随”则是从听觉写“西湖好”,这一句从侧面告诉读者,游湖之人何止醉翁。描绘出载酒游湖时船中丝竹齐奏、酒杯频传的热闹气氛。

下片写词人泛舟荷花深处,饮酒听曲,赏花饮酒的活动,已完全沉醉这大自然的美景之中了。“醉里归”写出词人心情十分惬意,这是观赏西湖秋荷所导至的,秋季西湖之美就自在不言中了。

全诗诗人游览荷塘,官场上的上的失意和烦闷,都被这荷香和微雨所冲散,带回的是一颗超尘脱俗的心境。整首词寓情于景,写出了作者与友人的洒脱情怀。