此词写男主人公对女子的深深思念,从男子的视角展示女子的形象,突出其思忆之苦。

起拍二句是写男子忆念中女子动人美丽的形象:秋波如媚,柳腰娉婷。“转盼如波眼”,写眼光流盼如秋波般清澈、闪耀;“娉婷似柳腰”,表现女子的美妙身段:这两句都运用了比喻手法。那次幸福的欢会女子给男主人公留下难忘的印象,为思忆之苦先垫上一笔。接着“花里暗相招”一句是写当时的幽会,欢乐的幽会也给男主人公留下难忘的记忆,再为思忆之苦垫上一笔。这三句纯是以女方的倩影衬托男子的情思。有了前面三句的铺垫,后面写男主人公的思忆之苦就很自然了。后二句“忆君肠欲断,恨春宵”,直抒相思情深,春宵难遣。尤其是“肠欲断”“恨春宵”六字,生动地把主人公为情所苦的形象突显出来。

此词虽然用语普通,甚至有些俚俗,但在如此短小的篇幅中有今昔对比,有叙事有抒情,跌宕多姿,别具特色。

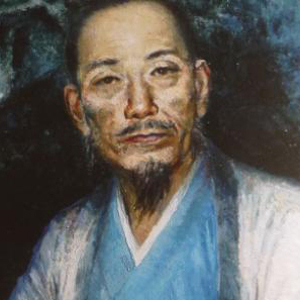

这是颜延之《五君咏》中的第二首,歌咏的对象是魏晋间的名士嵇康。嵇康因曾作过中散大夫,故世称嵇中散,他是曹魏宗室的女婿,故于当时司马氏的政治集团抱不合作的态度。他虽崇尚老庄,喜言养生服食之事,但富于正义感和反抗性,曾勇敢地抨击虚伪的礼法与附炎趋势之士,最后被司马昭所杀。此诗就是通过对嵇氏不谐流俗的倔强性格的歌颂,表现了颜延之本人的人生态度。

“中散不偶世,本自餐霞人”两句是对嵇康个性的总述。嵇康不能与世俗之人和谐相处,他自己的《与山巨源绝交书》说自己想学习阮籍的口不论人之过,“然未能及”,就说明了他禀性的刚直,又说自己“性有所不堪,真不可强”,都体现了他不谐流俗,孤高自傲的品格。又据《黄庭经》注中说,餐霞是神仙家的一种修炼方法,指在幻觉中感到日中五色流霞环绕,于是便蒋甘光流霞吞入口中,是一种得道的途径。诗中说嵇康天生具有成仙得道的禀性,自然已高出众人之上。《晋书》本传中说他:“常修养性服食之事,弹琴咏诗,自足于怀,以为神仙禀之自然,非积学所得。”可知嵇氏本人重视自然的禀赋,以为这是得道的根本。

“形解验默仙,吐论知凝神”两句从“餐霞人”三字而来,说嵇康的学道求仙,“形解”就是“尸解”,指学仙者遗弃形体而羽化飞升。《文选》李善注中引顾恺之的《嵇康赞》云,南海太守鲍靓是个有道之士,东海徐宁师事之,徐宁半夜听到室内有美妙的琴声,很是奇怪,便跑去问鲍靓,鲍氏以为是嵇康在操琴,徐宁问道:“嵇康已被杀,何以还在这里?”鲍氏说:“叔度迹示终,而实尸解。”这就是所谓嵇康“形解”之说的依据。由“形解”而可以证明他已默然仙去。嵇康曾作《养生论》,专论修身养性,长生久视之道。孙绰的《嵇中散传》中说:“嵇康作《养生论》,入洛,京师谓之神人。”《晋书》本传上也说他以为“至于导养得理,则安期、彭祖之伦可及,乃著《养生论》。”都指出《养生论》一文是嵇氏的力作,这里所谓的“吐论”即指此。“凝神”二字语本《庄子》,如《逍遥游》中说:“藐姑射之山有神人居焉,其神凝。”又《达生》中说:“用志不分,乃凝于神。”“凝神”即指精神达到宁静专一的境界。这里说由嵇康的《养生论》一文即可看出他的精神面貌与深厚的修养。

如果说“形解”二句主要是说嵇氏的学仙出世思想,那么“立俗解流仪,寻山洽隐沦”二句则是说他处世的经历。嵇康是个桀骜不驯的人,对当时的政治黑暗深表不满,曾当面奚落过司马昭的心腹钟会,他在思想上非汤武而薄周孔,大异于世俗之人的见解。故诗中说他身在俗世却与流俗之见相背。史传上又载嵇康曾采药入山泽,乐而忘返,樵者见之,以为神人。又说他曾入山与隐士孙登、王烈等游,过往甚契,故此诗中说他居于山中能与隐者融洽相处。这两句表现了他与世俗相违而希企隐逸的思想祈尚。

“鸾翮有时铩,龙性谁能驯”两句则是对嵇氏遭诬被害的解释和总结。据《晋书·嵇康传》中说,嵇康得罪钟会,钟会就在晋文帝司马昭面前进谗道:“嵇康,卧龙也,不可起。公无忧天下,顾以康为虑耳。”又说康曾助毋丘俭,遂遭到杀戮。然可见当时已有人将嵇氏比作龙,《晋书·嵇康传》中还说“人以为龙章凤姿”。故颜延之也以鸾、龙比喻嵇氏,以为它们虽然时常受到摧残,但其不屈的本性却是任何人也不能使之驯服的。言外之意是说嵇康虽时时受人诋淇甚至惨遭杀身之祸,然其不受世俗束缚的本性是不会改变的,这也正是他受害的真正原因。作者以此歌颂了嵇氏的人品精神,同时也表示了他本人不肯屈从世俗的个性。

颜延之的这组《五君咏》各诗在结构上相当严密而且一致。起二句为概述一人平生最重要之活动或思想核心如阮籍之韬晦隐沦,嵇康之不谐流俗,刘伶之寄情于酒,阮咸之高材美质,向秀之甘心淡泊,都于首二句中道出。后四句则叙述人物的主要行事与个性,往往取诸史传,择其典型,令人物的品行于数言之中揭出。最后两句则能在咏史的基础上翻出新意,以古证今,借古人之事而表现出自家怀抱。何焯评这组诗说:“既能自叙,仍不溢题。”就指它们能在紧扣论史题目的同时而自叙心迹,如此诗中“鸾翮”二句即表达了颜延之本人对人生与时事的态度。

这组诗的结构也颇类似于后来的律诗。首二句总领起势,后四句铺填,最后议论作结,含不尽之意在于言外。对于颜诗结构的精严前人也已道及,如沈约的《宋书·谢灵运传论》中说:“爰逮宋氏,颜、谢腾声,灵运之兴会标举,延年之体裁明密,并方轨前秀,垂范后昆。”就指出了颜氏体裁上的明晰与缜密,《五君咏》便是极好的例证。

词的上片指出襄樊战事的形势。度宗咸淳四年(1268)九月,元兵筑白河城,始围襄樊。九年(1273)正月,樊城破,二月,襄阳守将出降。“襄樊四载弄千戈”,襄樊战事迄今已经四年,时城虽被围困,但仍未破。守城军民屡次向朝廷求援,但窃居相位的贾似道却置之不理。唐代诗人王维唱过“襄阳好风口”(《江汉临泛》),李白也曾歌唱道:“江城回渌水, 花月使人迷。”(《襄阳曲四首》其一)可是,如今在元兵的重围下,“不见渔歌,不见樵歌”,和平安乐的生活被破坏,再也听不到动听悦耳的渔歌、樵歌,更不用说诗人们的吟唱了。“襄阳之围,食子爨骸”(《随隐漫录》),到处是一片悲哀的呻吟。四年的战事并不算久,但为了守城而耗费的钱粮不知多少。 “金也见磨,谷也见磨”,除了这层意思外,还隐含着贾似道和元人密约,向他们输绢纳币的一层意思。向元人输金谷称臣求和,既不能挽救裹樊的命运,也挽救不了南宋朝廷的命运。

下片,词人笔锋一转,尖锐地指出襄樊战事危如累卵,可能遭致失陷的根溉,是因为奸臣贾似道之流“权奸方怙权妒贤,沉溺酒色”(《随隐浸录》)。“柘枝不用舞婆娑”,据《乐苑》记载:“柘枝舞曲,用二女童,帽施金铃,扑转有声。其来也,于二莲花中藏,花坼而后见,对舞相占。实舞中雅妙者也。”柘枝舞婆娑,金铃莲花,童女对舞,本来美妙无比,然而词人却重重地下了“不用”二字,对于置前方战事不顾,成天沉溺于酒色的贾似道等人来说,曼舞轻歌正是他们的丑处、恶处。‘“丑也能多,恶也能多”,这真是一种够丑够恶的行为了。“朱门日日买朱娥,军事如何? 民事如何”,进一步揭露这伙人的丑恶灵魂。“时襄阳围已急,似道日坐葛岭,起楼阁亭榭,取宫人娼尼有美色者为妾,日淫其中”(《宋史·奸臣传》)。贾似道之流劫买美女,把她们送入朱门深院,高筑楼阁,广置亭榭,歌舞婆娑,这是一方面; 另一方面,襄樊被困,军事、民事如何! 这是一种强烈感愤的语气,贾似道坐视不救,襄樊危在且夕,军民命运可知。后方权臣的荒淫无耻,与前方战事的危急,形成异常鲜明的对比,从而强烈地表达了词人对战事国事的焦虑,以及对当道者的罪恶所进行的尖锐的抨击。

全词文字直质。词人丝亳也不掩饰他的激愤之情,还很巧妙地运用《一剪梅》词上、下片二三、五六句同声同韵的特点,重叠地运用了“不见”、“也见磨”、“也能多”、“如何”四个词组来加重语气和感情的深度,也使整首词更富有讽刺的意味。