文章通过一个有官司勋却弃官司业圬、自食其力的泥瓦匠王承福的口述,提出在封建制度下“各致其能以相生”的主张,和对“独善其身”这种处世态度的评断。本文反映了韩愈的社会主张和人生哲学。他维护封建制度主张“用力者使于人,用心者使人”,这是不足取的。但能人“各致其能以相生”的认识出发,肯定真正无愧的是凭双手劳动自食其力的人,以对照“多行可愧”、“食焉之怠其事”的剥削者,鞭挞不合理的社会现象,是难能可贵的。

文表面上是传记体,实际上是借传记展开议论的杂文。王承福这个体力劳动者的形象,是作者根据士大夫“独善其身”的人生哲学塑造的。前段略述王承福身世;后段略就王承福言论加以评断;中间大部分是借人物的口替自己说话。论说有理有据,波澜起伏。最后以自鉴作结,实际上是规劝世人,意极含蓄。

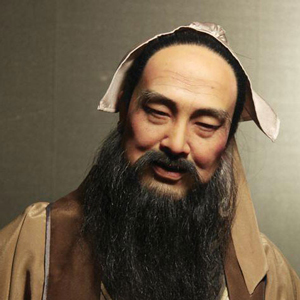

在士大夫韩愈眼里,抹墙是种低贱之劳苦的手艺。却有人自得其乐,且谈吐不凡。问之,姓王名承福,世代为农。安史之乱从军一十三年,有官勋,却弃之归农。土地已失,抹墙为生三十年。租住市中,以抹墙所得交付房租食费。根据每年食宿贵贱调整工价。若有剩余,尽予路旁残废、饥饿之人。 曰,任有大小,惟其所能。曰,特择其易为之无愧者取焉。又曰,妻与子,皆养于我者也;吾能薄之功小,不有之可也。 韩愈视其贤者,所谓“独善其身”也,又说他过多考虑自己,不肯为他人着想,责他认为家庭太过费心之不肯供养妻子儿女。愚不以为然。此人“有余,则以与道路之废疾饿者焉”,岂谓之“不肯拔我一毛之利天下”?之“妻与子”,人皆欲之。此人自知能薄,不足养之“不有”,恰是为人着想。嫁入他门得饱,随我则饿。生于他家则富足,生为我子则穷苦。如此,不若“不有”。 韩愈遇之之警,愚读之亦省。愚力不及圬者,智或有过之。当习之能,学圬者“不敢一日舍镘以嬉”,学圬者“劳无愧,吾心安焉”,学圬者“有余,则以与道路之废疾饿者焉”。 吾能几何?吾当何任?吾家能养否?吾当鉴之,记之,不可忘也。

这一首诗乃是女子的应答。

“可怜谁家郎?缘流乘素舸。”可爱哟,谁家的小伙子?在江中驾驶着那白帆船。这两句与上首对应的两句只是变换了三个字,其余都是相同的。民间对歌多是如此,对歌的人往往接过挑歌的人的歌词稍作变换就脱口而出,显得机敏而风趣。这里以“郎”称呼对方,已露爱悦。在古代女子看来,男子肤色白、饰物白就是美,在诗中常见有称美“白面郎”、“白帽郎”、“白马儿”的语句。这里的“素舸”也是带有很浓的感情色彩的。她看到可爱的少年乘坐素舸,又听到他以热烈的情歌相赠,可以相见心中必是欣喜非常的。

“但问情若为,月就云中堕。”这是说:要问我的心情怎么样,你看那月亮已向云中落下了。这是一句隐语。上首男子以月比女子,这里女子应当也是以月比自已,向云中落下,意谓并非遥远不可得,已是来到你面前了。还有一种理解,认为月堕天黑,正好幽会。这也可以说得过去。不管如何理解,这都是情许的表示。听话听音,素舸郎听到女子这深情的歌唱,一定会欣喜若狂的。

该词上片描写了词人回忆曾经在一个晴朗的中秋,置身丹桂丛中,月波花影荡漾在酒杯中,而今晚云雨湿了纱窗,只有蜡烛闪光的情景,下片描写了词人想要乘风上天去质问天宫,但路也难通,信也难通,只得在烛光下慢慢喝酒、唱歌的情景,表达了词人壮志难酬、怀才不遇的愤懑情怀。

上片,用对比的手法写今宵中秋无月之遗憾。

起首二句,逆入,因今思昔。起笔入题,回忆先年中秋之夜,碧霄无云,皓月当空, 桂影婆娑,桂花飘香,伴桂倚花,把酒赏月,“花在杯中,月在杯中”,怡然自得的情景。“花在”两句,笔意极工,透显空灵静境,欣喜之情。

“今宵”三句,折转写今宵中秋楼台赏月,人酒依旧,却不见明月。原因是“云湿纱栊,雨湿纱栊”,今晚是个雨夜。曲笔写出赏月而不得月的沉闷而遗憾之情。

下片写无月之夜的孤寂愁怀。换头紧承上片。

“浑欲”三句,写企盼中秋之月的心情。“浑欲乘风问化工”写出盼月心情之急切,倍见其遗恨之深。此句暗中透出词人被朝廷闲置不用,报国无门之恨,他要“浑欲乘风”去质问皇上,为何如此对待他。“路也难通。信也难通。”写出愿望难以实现的无可奈何之情状,其怨恨之情显而易见。

结末三句以景作结,写中秋无月之夜的寂寞愁情。词人在无奈之下,只得以红烛为伴,借酒浇愁,慢歌独饮,聊以自慰,以此来打发这个无月的漫漫长夜。其孤苦之状,历历在目。

在这首词中,作者明伤“中秋无月”,实则有英雄末路之叹。全词写景抒情融为一体,语言明白晓畅,婉曲蕴藉,韵味无穷。

“秀才”是汉魏时荐举科目之一,地位比较高,人数也不多,与明清时把州县学府中的生员称为秀才,情况不同。嵇康之兄嵇喜曾举秀才。他去从军,嵇康写了一组(十八首)诗赠他,便以“秀才”为代称。此处所选为第九首,是其中最著名的。

嵇喜的为人,据史书所载,颇有些俗气。所以他去看阮籍,遭到一顿白眼。后来嵇康挟琴携酒而往,阮籍才高兴,以“青眼”相待。但在嵇康的赠诗中,却写得嵇喜十分脱俗潇洒,有人因此对嵇康加以讥刺。这是呆板的读诗方法。诗是写给嵇喜的,当然有称颂他的意思,但诗终究又是一种艺术创造,这二首诗中的人物形象,其实是理想化了的,更多地带有作者自身的痕迹,表现着作者对某种人生境界的向往。就是说,这诗有双重意义,而后一种意义更为重要。

要理解这首诗,需要对魏晋时期的社会风气,尤其是所谓“魏晋风度”有所了解。魏晋的士族文人,普遍信奉老庄哲学,他们认为,现实社会中的一切现象,都是短暂的、变幻不定的,人若陷落在这些现象(如功名荣利、道德礼义等等)中,便失去真性,变得卑琐可笑。只有追求宇宙的大道,才能达到崇高的人生境界。从这一哲学基点出发,他们重视人的个性的自由发展,反对社会伦理规范的约束。他们评价人物,注重于内在的智慧、高尚的气质,以及由此表现出来的脱俗的言谈举止,乃至漂亮的外貌。总之,魏晋风度,是自由精神、人格美、漂亮的仪态的结合。嵇康本是魏晋风度的代表人物,是当代人推崇和效仿的对象。他的诗歌中的理想化人物,当然打上了时代的印记。所以,这首诗,实际是魏晋风度的写照,仅作为普通应酬之作来看,是太可惜了。

这第九首诗,从表层上说,是想像嵇喜从军以后戎马骑射的生活。但借此,写出了一种纵横驰骋、自由无羁的人生境界。诗中描绘的场面和人物,具有象征意味。

通常嵇康的诗不太讲究技巧,这首同样,结构平稳,无甚特异处。前四句,是静态的描写,从几个侧面勾出主人公的特征:他骑一匹训练有素的骏马,穿一身鲜丽生晖的衣服,左手持弓(“繁弱”,古之良弓),右手搭箭(“忘归”,古之良箭)。四句构成一个画面。虽不是直接写人,乘骑、服饰、器物,已经衬托出人物身份的高贵和气度的不凡。

马在这首诗中具有重要意义,是完成人物形象塑造的凭借。作者写这马“良”而“闲”(本义是熟练),表明这匹骏马并不是难以羁勒、可能失去控制的烈马,这样写是有意暗示主人的一切意志都能得到充分的实现。

后四句转入动态的描写:主人公纵马奔驰,如迅风,如闪电,紧随掠过的影子追逐天上的飞鸟(“景”同“影”,“飞”指飞鸟),奋行在广大的平原上。这里使用一连串表示动作迅急的词汇、一连串的比喻、形容,强烈地特出主人公纵马如飞的形象,要达到一种特殊的效果。诗是作用于读者的感性活动的。人们读着这样的诗,脑海里浮现出诗所描绘的场面,不自觉地似乎同诗中人物一齐凌厉奔驰,自然而然产生一种快感——超越限制、获得充分自由的快感。其实,现代人驾驶摩托、赛车,常常也是追求这样的快感。所以在西方影片中,经常出现汽车狂驰的场面。但是,如风如电的奔驰,因为唯恐失控,很容易带来紧张感,这样人就是被动的,仍旧是不自由的了。所以作者又加上稳定感。首句“良马既闲”的“闲”字,已经埋下伏笔,末句“顾盼生姿”,加以展开:主人公一路急驰,却是轻松闲逸,左顾右盼,风姿佳美。人生至此,真是如意舒展、毫无压迫,毫无滞塞,这是很美的境界。

迅急所产生的快感和闲逸所产生的稳定感,本来是对立的东西,嵇康却借着马把两者统一起来了。只有高明的骑士坐在骏马上,才可能是既迅急而又闲逸的。这一形象最能表现人的充分自由和充分主动。延伸开来说,魏晋名士都喜欢临大事而从容不惊的态度。谢安身为宰相,当国家命运系于一举的淝水大战正在激烈进行之际,却在家里跟客人下围棋。不是他不关心国事(谢安是这场战事的决策人),而是一旦紧张失态,就不够潇洒,不够风度了。这跟嵇康所写的骑射场面,从人生境界上说,是相通的。所以这诗不仅是写嵇喜。何况,嵇喜是个文士,能不能骑快马还是个问题。

嵇康是一位思想深邃的哲学家,写诗则非其所长,往往议论太多,陷于枯涩。但这首诗却没有上述的毛病(至少不严重),诗中的形象称得上鲜明生动。人物凌厉奔飞而闲逸自由,具有诗歌特有的感染力。所谓“魏晋风度”,颇有些微妙,不易讲清楚,在这首诗里,至少是写出了一些特征,值得仔细一读。

本首诗是唐代伟大诗人李白晚年的作品。此诗写作者游黄鹤楼时听笛的经历,抒发了诗人满腔的迁谪之感和去国之情。前两句写作者的生活遭遇和心绪,捕捉了“西望”的典型动作加以描写,传神地表达了怀念帝都之情和“望”而“不见”的愁苦;后两句点题,写在黄鹤楼上听吹笛,从笛声化出“江城五月落梅花”的苍凉景象,借景抒情,使前后情景相生,妙合无垠。

西汉的贾谊,因指责时政,受到权臣的谗毁,贬官长沙。而李白也因永王李璘事件受到牵连,被加之以“附逆”的罪名流放夜郎。所以诗人引贾谊为同调。“一为迁客去长沙”,就是用贾谊的不幸来比喻自身的遭遇,流露了无辜受害的愤懑,也含有他的自我辩白之意。但政治上的打击,并没有使诗人忘怀国事。在流放途中,他不禁“西望长安”,这里有对往事的回忆,有对国运的关切和对朝廷的眷恋。然而,长安万里迢迢,对迁谪之人来说十分遥远,充满了隔膜。望而不见,诗人不免感到惆怅。听到黄鹤楼上吹奏《梅花落》的笛声,他感到格外凄凉,仿佛五月的江城落满了梅花。

“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。”诗人巧借笛声来渲染愁情。江城五月,正当初夏,当然是没有梅花的,但由于《梅花落》笛曲吹得非常动听,使诗人仿佛看到了梅花满天飘落的景象。梅花是寒冬开放的,景象虽美,却不免给人以凛然生寒的感觉,这正是诗人冷落心情的写照。同时使诗人联想到邹衍下狱、六月飞霜的历史传说。由乐声联想到音乐形象的表现手法,就是诗论家所说的“通感”。诗人由笛声想到梅花,由听觉诉诸视觉,通感交织,描绘出与冷落的心境相吻合的苍凉景色,从而有力地烘托了去国怀乡的悲愁情绪。所以《唐诗直解》评此诗“无限羁情笛里吹来”,是很有见解的。清代的沈德潜说:“七言绝句以语近情遥、含吐不露为贵,只眼前景,口头语,而有弦外音,使人神远,太白有焉。”(《唐诗别裁》卷二十)这首七言绝句,正是以“语近情遥、含吐不露”见长,使读者从“吹玉笛”、“落梅花”这些眼前景、口头语,听到了诗人的弦外之音。

本首诗也有其独特的艺术结构。诗写听笛之感,却并没按闻笛生情的顺序去写,而是先有情而后闻笛。前半捕捉了“西望”的典型动作加以描写,传神地表达了怀念帝都之情和“望”而“不见”的愁苦。后半部分才点出闻笛,从笛声化出“江城五月落梅花”的苍凉景象,借景抒情,使前后情景相生,妙合无垠。