龙衔烛抱金门出,鳌负山趋玉座来。

砀极戏添夷客喜,柏梁篇较从臣材。

共知天意同民乐,愿奏君王万寿杯。

龙衔烛抱金门出,鳌负山趋玉座来。

砀极戏添夷客喜,柏梁篇较从臣材。

共知天意同民乐,愿奏君王万寿杯。

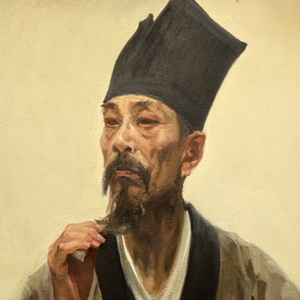

《驳复仇议》作者柳宗元(773—819),该文是柳宗元在礼部员外郎任上写的一篇驳论性的奏议,是针对陈子昂的《复仇议状》而发的,作者认为,陈子昂的《复仇议》中的观点是矛盾的,是不足取的,进而提出了个人的见解。徐元庆为父报仇,杀了父亲的仇人,然后到官府自首。对于这样一个案例,陈子昂提出了杀人犯法、应处死罪,而报父仇却合于礼义、应予表彰的处理意见。柳宗元在文章中批驳了这种观点,认为这不但赏罚不明,而且自相矛盾,指出徐元庆报杀父之仇的行为既合于礼义,又合于法律,应予充分肯定。虽然文章的主旨是要说明封建主义的礼义和封建主义的法律的一致性,但在吏治腐败、冤狱难申的封建社会,仍然具有一定的进步意义。全文观点鲜明,逻辑严密,驳论有力。

武则天当政时,同州下圭人徐元庆之父徐爽,被下圭县尉赵师韫杀害。后赵师韫入朝为御史,徐元庆则更姓易名,在驿站之中充当仆役。过了很久,赵师韫恰好住在这个驿舍中,徐元庆便趁机亲手杀死了他,然后,投案自首。对于这个案件,当时朝中有不少人认为徐元庆为父报仇,是孝义刚烈的行为,应赦免他的罪;而陈子昂则认为,按照法律,擅自杀人的要处死。因此,他建议,应当对徐元庆依法论死,然后再对他替父报仇的行为予以表彰,并将此事编入律令。当时,大家都赞同陈子昂的主张。

柳宗元的这篇文章,是驳斥陈子昂的主张的。他引经据典,说明这种主张自相矛盾,背礼违法,造成混乱。文章虽然从维护封建的“礼”与“法”的尊严出发,调和为亲报仇与守法之间的矛盾。然而,作者在行文中,却侧重于说明官吏违法杀人应当受到惩处这个观点,对人民群众反抗暴虐官吏的行为客观上予以支持,同时也在一定程度上暴露和批判了吏治黑暗和官官相护的社会现实。

文章分析透辟,语言精炼而准确。反映了作者散文的“峻洁廉悍”的风格。

本文属于议论文中的驳论。作者针对陈子昂在《复仇议》中对徐元庆案件的主张提出了反驳。文章一开始,作者就旗帜鲜明地指出陈子昂的主张是错误的。接着,文章从“礼”和“刑”的辩证关系,得出了“盖圣人之制,穷理以定赏罚,本情以正褒贬”的结论。由这个结论很自然地过渡到对陈子昂提出的“诛之而旌其闾”错误论点的批驳上。“诛”和“旌”是矛盾的,怎么能同时施加在同一个人身上呢?更为有力的是,作者援引了儒家的经典著作来为自己的观点作佐证,这就使得本文的论点无懈可击。

本文论点明确,论据翔实,论证手段缜密严谨,语言犀利明快,选词恰如其分。在柳文中堪称上乘之作,值得我们仿效。

宋玉的《风赋》云:“夫风者,天地之气,溥畅而至,不择贵贱下而加焉。”此篇所咏的“凉风”,正具有这种平等普济的美德。炎热未消的初秋,一阵清风袭来,给人以快意和凉爽。那“肃肃”的凉风吹来了,顿时吹散浊热,使林壑清爽起来。它很快吹遍林壑,驱散涧上的烟云,使诗人寻到涧底的人家,卷走山上的雾霭,现出山间的房屋,诗人情不自禁地赞美它“去来固无迹,动息如有情”。这风确乎是“有情”的。

“肃肃凉景生”,首句平直轻快,习习凉风飘然乍起。“加我林壑清”,是紧承上句,概写风不管深沟还是浅壑,不分高低贵贱,北风都遍施恩惠。“我”字的运用,加强了主观情感,表现了诗人胸襟的开阔。“驱烟寻涧户,卷雾出山楹”,描写风为平民百姓送爽的具体情态。风,驱散了烟云,卷走了雾霭,穿行于涧户山舍将清爽带给人们。第五、六两句是赞扬风的品格。“去来固无迹”,指它行踪不定,似乎施惠于人们没有所图,不求回报。“动息如有情”,借用《抱朴子·畅玄篇》“动息知止,无往不足”之意,形容风慷慨惠施,不遗余力,来去仿佛一个有情有义之人。这两句诗,夹叙夹议,巧妙地承前启后,自然地引出结联:“日落山水静,为君起松声”。白天,风为劳作的人们送来清凉,宁静的傍晚,又为歇息的人们吹奏起悦耳的松涛声。欣赏松涛的大多是士子或隐者,当然也包括了诗人自己。这里与“加我林壑清”中的“我”一样加深了主观意趣。

诗人以风喻人,托物言志,着意赞美风的高尚品格和勤奋精神。风不舍昼夜,努力做到对人有益。以风况人,有为之士正当如此。诗人少有才华,而壮志难酬,他曾在著名的《滕王阁序》中充满激情地写道:“无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。”在这篇中则是借风咏怀,寄托他的“青云之志”。

此诗的着眼点在“有情”二字。上面从“有情”写其加林壑以清爽,下面复由“有情”赞其“为君起松声”。通过这种拟人化的艺术手法,把风的形象刻画得栩栩如生。首句写风的生起,以“肃肃”状风势之速。风势之缓急,本来是并无目的的,但次句用了一个“加”字,就使之化为有意的行动,仿佛风疾驰而来,正是为了使林壑清爽,有意急人所需似的。下面写风的活动,也是抓住“驱烟”“卷雾”“起松声”等风中的动态景象进行拟人化的描写。风吹烟雾,风卷松涛,本来都是自然现象写成了有意识的活动。她神通广大,犹如精灵般地出入山涧,驱烟卷雾,送来清爽,并吹动万山松涛,为人奏起美妙的乐章。在诗人笔下,风的形象被刻画得维妙维肖了。

此诗所咏之风,不是习见的柔弱的香风,也并非宋玉《风赋》中的取悦于大王的雄风,肆虐于庶人的雌风。这首《咏风》小诗里,寄寓着诗人的平等的政治理想和生活情趣。

第一章诗人借曲江秋季萧瑟,抒发个人怀才不遇的寂寞和忧伤。首句“曲江萧条秋气高”,写诗人秋游曲江,曲江一派萧条冷落景象。次句“菱荷枯折随风涛”,写秋风瑟瑟,菱荷残枝败叶在水面随风不停摇曳。诗人缘情写景,因而景随情迁。诗中以景起兴,曲江秋气感人,诗人不免有年衰之叹。第三句“游子空嗟垂二毛”,写诗人宦旅京华,郁郁不得志,年纪将老而功名无成,面临秋色寂寥的曲江,诗人感慨万千。末二句“白石素沙亦自荡,哀鸿独叫求其曹”写曲江水下白石、素沙,在流水中摇荡不定;孤独的鸿雁悲哀鸣叫,仿佛是在寻求它的伴侣。诗中以此作比,暗喻诗人落魄孤零之况,烘托了诗人失意寂寞的心情。

第二章写诗人放歌解忧。语似旷达,实为悲愤之词。首句“即事非今亦非古”,诗人根据眼前情事即兴吟咏,此诗以五句成篇,似为古体诗;而以七言成句,又似今体诗。这种七言五句的格式,系杜甫自创体,所以说“非今亦非古”。次句“长歌激越捎林莽”,长歌指此诗三章相连,“连章迭歌”;诗人引吭高歌,声动草木,“足以一抒胸臆”。(《杜诗详注》)第三句“比屋豪华固难数”,曲江一带豪华宅第,难以胜数。这一句措词平淡,却意味深长,写景中隐隐流露出一种忧愤之感。末二句“吾人甘作心似灰,弟侄何伤泪如雨”。《庄子·庚桑楚》:“身若槁木之枝,而心若死灰矣。”杜甫化用以表达自己愤懑不平的心情,说“甘作”正表明诗人并未“心似灰”,实质上仍是不甘心。诗人奉劝弟侄不必为他仕途失意而伤心流泪。诗人满腹忧情,却以劝慰他人之语写出,语似达观,更显凄楚悲愤。

第三章写诗人仕途无望,意欲归隐,抒发了内心的愤懑心情。首句“自断此生休问天”,诗人怀才不遇,认为此生仕途无望,不必去问天。“杜曲幸有桑麻田,故将移往南山边。”杜甫有诗说:“南山豆苗早荒秽。”(《投简咸华两县诸子》)两句写诗人打算回祖籍隐居度晚年。曲江宅第豪华,却非故园。诗人意欲归隐,隐含着一种无可奈何的情绪和浓重的思乡愁怀。末两句“短衣匹马随李广,看射猛虎终残年”,写诗人欲学汉朝名将李广射虎于南山,以终残年。《史记·李将军列传》载:李广贬为庶人,家居数岁,尝于蓝田南山中射猎,“广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之石一也”。“广所居郡闻有虎,尝自射之”。杜甫本善骑射,多年前游齐赵、梁宋时曾“呼鹰”、“逐兽”,所以有此联想。蓝田与杜曲相距不远,因杜曲,故及南山,因南山,故及李广射虎。李广尚能“自射”,而己只能“看射”,一时感慨之情、豪纵之气,跃然纸上。此诗章法独特,前三句连韵作一顿,为杜甫自创的“连章体”。

这三首诗层次井然,首尾相应,承转圆熟,结构严谨。诗人感情深沉而忧伤,悲愤之情融于全诗。诗中情景相生,比兴兼具,沉郁含蓄。

作者以“钓徒”自况,孤身一人,终年出没于烟水浩淼间,然此亦寻常事矣。头两句写处境之艰窘险恶,但也隐含着“世路如今已惯”的意思,“寻常”二字,或许多少有一点自得。然而深宵酒醒,发现连一个可以挣饭吃的地方也找不到了。诗到最后,不免怆然有怀。

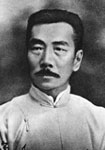

“烟水寻常事,荒村一钓徒”从字面上看似乎有点消极。这里“荒村钓徒”是作者鲁迅的自况,一般说来,这不是一位“战士”而是一位“隐者”的形象。身在山水之间,心在江湖之上,以钓为乐,远避尘世,这种人没有什么积极于人世可言。然而,仔细推敲,作者鲁迅这里虽以“钓徒”自况,但在第一句看似轻松自然地写了一句“烟水寻常事”,对这一句可至关重要,因为这一句旨在说明,他是一位久经风浪,见过世面,敢于“直面人生”的战士。他对风波的险恶不但毫不畏惧,而且已经习惯,可谓是“大风浪里好行船”的水手,是“任凭风浪起,稳坐钓鱼船”的“钓者”。在这里,“荒村钓徒”不过是一个比喻,一个代号。即使从字面意思上也说明:在军阀当局的迫害下,危机四伏,荆棘遍地,为了避开特务的监视和袭击,作者鲁迅只能像一个飘泊江湖的渔夫,过着动荡不定的生活。他已经习惯了这样的生活,因此也不以为然,只把它当成正常的情况。

“深宵沉醉起,无处觅菰蒲”,是这首诗的重点。这两句诗,含意十分丰富,感情也十分沉重,表现出作者因军阀当局的迫害而生的悲愤就像飘泊于江湖的渔人,深宵酒醒,江水连天,四处茫茫,既寻不到一张栖身的蒲席,也找不到一点充饥的菰米,“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”,衬托出艰苦困顿的处境,作者鲁迅这里也没有表现出一种消极无奈的情绪,因在前两句诗中,他已经说出了自己对险恶处境十分习惯,并不会被困难和险恶吓倒,这里之所以再一次强调自己所处的境地,更多的还是在揭露和抨击军阀当局对包括鲁迅在内的革命的和进步的文化界人士的残酷打击和迫害,也表现了自己不畏艰难,要继续斗争下去的革命精神。

这首诗在艺术上形象鲜明,意境幽远。全诗短短数句,即有简练明晰的印象,眼前就像展现一幅烟水垂钓图,甚至有如身历其境的感觉,将各种景象完全融化在一起。诗中并无激烈慷慨之语,但诗的后面汹涌着澎湃的激情,有不尽的想象,不尽的思索。全诗比喻都是明喻(如“烟水”、“钓徒”、“深宵”、“菰蒲”等),却又十分含蓄,“明”和“隐”,“含”和“露”,矛盾统一,紧密结合,反而相得益彰。