前两句写雨后初晴的景色,后两句的景物描写是有寄托的。第三句的含意是:我不是因风起舞的柳絮,意即决不在政治上投机取巧,随便附和;我的心就像葵花那样向着太阳,意即对皇帝忠贞不贰。诗人托物言志,笔法委婉含蓄。

赏析一

客居它乡,在春尽夏初之际,一幅雨后乍晴清明和暖的秀丽画面跃入诗人的视野.而在这富于变化情趣的画面中,诗人不喜雨丝蒙蒙的南山,也不赞随风飞舞的柳絮,而把自己的独钟给了向日而倾的葵花,其意何在呢不难发现诗人非独爱葵花,而是性情使然,言在此而意在彼.诗人久在官场,自是看够了人云亦云的柳絮,却无论如何也不愿自己"摧眉折腰"随风飘摆,终而选择了做株向日的葵花,真金如色,笑脸为形,且懂得珍惜阳光,这也许才是葵花的可爱之处吧!

赏析二

本诗语言浅白,色彩明丽清新,犹如摄影师抓拍的一个镜头,"当户转分明""清和雨乍晴",作者调动我们熟悉的景物布置了一个清明和暖的气氛。“乍”“转”“起”“倾”,使这些景物鲜活生动,使整首诗充满了雨和夏的味道,从嗅觉,感觉,视觉各个方位来攻占读者的心.最后两句点明本诗主旨,作者的心犹如葵花向日,任雨打风吹,不动不摇,绝不改变自己的政治理想.

赏析三

这是一首寓情于景,状物抒怀的托物言志诗.起笔点明节令:初夏的一场细雨,驱散了春天的寒意,洗净了空气的尘埃,使得万里江山在经历了夏雨的洗礼后添得一份明朗,显得更加妩媚.紧接着转笔入近景:春去夏来,眼前已没有了那随风飞舞的柳絮,只有自始至终向着明媚阳光的葵花.诗人有意选择"柳絮","葵花"作比,言此意彼,恰恰要表明内心的情志:风雨之中我不会像称为"水性杨花"的败絮,我要做"永远向日"的葵花!

赏析四

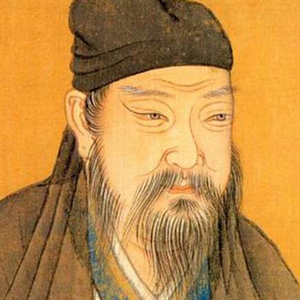

一首平白如话的小诗,既无险字,也无丽词,似乎一览无余.初夏时节,一场清雨刚停,对着门的南山又清清楚楚地展现在眼前.随风飘舞的柳絮杨花已不见,只有葵花对着太阳在开放.这其实只是字面上的意思.作为政治家的司马光决非如此浅薄;甚至用不着细细咀嚼,便可知其所指,其所托,其所寄寓着的深意.风风雨雨,雨雨风风,我(作者)也永不会像柳絮一样没有固定的操守,而会永远像葵一样忠心于国家.此诗是言在此而意在彼,托物而言志。

译文及注释

译文

四月天气已是清明和暖,雨过天晴,山色更加青翠怡人,正对门的南山变得更加明净了。

没有随风飘扬的柳絮在眼前纷纷扰扰,只有葵花朝向着太阳开放。

注释

清和:天气清明而和暖。

南山当户:正对门的南山。

惟有:仅有,只有。

前两句写雨后初晴的景色,后两句的景物描写是有寄托的。第三句的含意是:我不是因风起舞的柳絮,意即决不在政治上投机取巧,随便附和;我的心就像葵花那样向着太阳,意即对皇帝忠贞不贰。诗人托物言志,笔法委婉含蓄。

赏析一

客居它乡,在春尽夏初之际,一幅雨后乍晴清明和暖的秀丽画面跃入诗人的视野.而在这富于变化情趣的画面中,诗人不喜雨丝蒙蒙的南山,也不赞随风飞舞的柳絮,而把自己的独钟给了向日而倾的葵花,其意何在呢不难发现诗人非独爱葵花,而是性情使然,言在此而意在彼.诗人久在官场,自是看够了人云亦云的柳絮,却无论如何也不愿自己"摧眉折腰"随风飘摆,终而选择了做株向日的葵花,真金如色,笑脸为形,且懂得珍惜阳光,这也许才是葵花的可爱之处吧!

赏析二

本诗语言浅白,色彩明丽清新,犹如摄影师抓拍的一个镜头,"当户转分明""清和雨乍晴",作者调动我们熟悉的景物布置了一个清明和暖的气氛。“乍”“转”“起”“倾”,使这些景物鲜活生动,使整首诗充满了雨和夏的味道,从嗅觉,感觉,视觉各个方位来攻占读者的心.最后两句点明本诗主旨,作者的心犹如葵花向日,任雨打风吹,不动不摇,绝不改变自己的政治理想.

赏析三

这是一首寓情于景,状物抒怀的托物言志诗.起笔点明节令:初夏的一场细雨,驱散了春天的寒意,洗净了空气的尘埃,使得万里江山在经历了夏雨的洗礼后添得一份明朗,显得更加妩媚.紧接着转笔入近景:春去夏来,眼前已没有了那随风飞舞的柳絮,只有自始至终向着明媚阳光的葵花.诗人有意选择"柳絮","葵花"作比,言此意彼,恰恰要表明内心的情志:风雨之中我不会像称为"水性杨花"的败絮,我要做"永远向日"的葵花!

赏析四

一首平白如话的小诗,既无险字,也无丽词,似乎一览无余.初夏时节,一场清雨刚停,对着门的南山又清清楚楚地展现在眼前.随风飘舞的柳絮杨花已不见,只有葵花对着太阳在开放.这其实只是字面上的意思.作为政治家的司马光决非如此浅薄;甚至用不着细细咀嚼,便可知其所指,其所托,其所寄寓着的深意.风风雨雨,雨雨风风,我(作者)也永不会像柳絮一样没有固定的操守,而会永远像葵一样忠心于国家.此诗是言在此而意在彼,托物而言志。

诗人通过对于初夏时节的景色,尤其是对于柳絮和葵花的之间的对比,暗含了对于诗人自己政治抱负的描写即决不在政治上投机取巧,随便附和,而要像葵花一样对于皇帝忠心不二。诗人把王安石等人比作“柳絮”,用“葵花”自比,表达诗人自己对君王的一片忠心。

“四月清和雨乍晴”描述了四月初夏天和暖的天气,恰又是雨过天晴的时候。通过描浅白的语言,在春尽夏初之际,一幅雨后乍晴清明和暖的秀丽画面跃入读者的视野。

“南山当户转分明”描述了下过雨后,正对门的南山变得更加明净,青翠怡人了。诗人调动读者熟悉的景物布置了一个清明和暖的气氛,使整首诗充满了雨和夏的味道。

“更无柳絮因风起”通过描述眼前没有随风飘荡的柳絮这一情景。这句是有寄托的,寄托出诗人不是因风起舞的柳絮,意即决不在政治上投机取巧,随便附和。

“惟有葵花向日倾”指出了向日葵向着太阳开放这一景象,也是有寄托的。看看那些像柳絮般随风转舵的小人,唯有那向阳怒放的葵花才值得尊敬。

整首诗描述了变化的画面,诗人不喜雨丝蒙蒙的南山,也不赞随风飞舞的柳絮,而把独钟给了葵花,不难发现诗人非独爱葵花,而是言在此而意在彼。诗人久在官场,自是看够了人云亦云的柳絮,不愿诗人本人“摧眉折腰”随风飘摆,终而选择了葵花,且懂得珍惜阳光,这也许才是葵花的可爱之处。

这是一首富有理趣的好诗。它以极通俗的语言说出了一个道理:对人、对事要得到全面的认识,都要经过时间的考验,从整个历史去衡量、去判断,而不能只根据一时一事的现象下结论,否则就会把周公当成篡权者,把王莽当成谦恭的君子了。诗人表示像他自己以及友人元稹这样受诬陷的人,是经得起时间考验的,因而应当多加保重,等待“试玉”、“辨材”期满,自然会澄清事实,辨明事伪。这是用诗的形式对他自身遭遇进行的总结。

在表现手法上,虽以议论为主,但行文却极为曲折,富有情味。“赠君一法决狐疑”,诗一开头就说要告诉人一个决狐疑的方法,而且很郑重,用了一个“赠”字,强调这个方法的宝贵,说明是经验之谈。这就紧紧抓住了读者。因在生活中不能做出判断的事是很多的,大家当然希望知道是怎样的一种方法。“不用钻龟与祝蓍”。先说不用什么,而该用什么,却不径直说出。这就使诗歌有曲折、有波澜,对读者也更有吸引力。诗的第二、三句才把这个方法委婉地介绍出来:“试玉要烧三日满,辨材须待七年期。”很简单,要知道事物的真伪优劣只有让时间去考验。经过一定时间的观察比较,事物的本来面目终会呈现出来的。

以上是从正面说明这个方法的正确性,然后掉转笔锋,再从反面说明:“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。”如果不用这种方法去识别事物,就往往不能做出准确的判断。对周公和王莽的评价,就是例子。周公在铺佐成王的时期,某些人曾经怀疑他有篡权的野心,但历史证明他对成王一片赤诚,他忠心耿耿是真,说他篡权则是假。王莽在未取代汉朝政权时,假装谦恭,曾经迷惑了一些人;《汉书》说他“爵位愈尊,节操愈谦”。但历史证明他的“谦恭”是伪,代汉自立才是他的真面目。“向使当初身便死,一生真伪复谁知?”这是全篇的关键句。“决狐疑”的目的是分辨真伪。真伪分清了,狐疑自然就没有了。如果过早地下结论,不用时间来考验,就容易为一时表面现象所蒙蔽,不辨真伪,冤屈好人。

诗的意思极为明确,出语却曲折委婉。从正面、反面叙说“决狐疑”之“法”,都没有径直点破。前者举出“试玉”、“辨材”两个例子,后者举出周公、王莽两个例子,让读者思而得之。这些例子,既是论点,又是论据。寓哲理于形象之中,以具体事物表现普遍规律,小中见大,耐人寻思。其以七言律诗的形式,表达一种深刻的哲理,令读者思之有理,读之有味。

仇远也是由宋入元时人。王沂孙曾有同调同题的词,影射杨琏真伽盗窃南宋帝后陵寝的暴行。仇远这首词和其风格极为相近,也是借咏蝉寄寓了深沉的家国之思,身世之痛。

“夕阳门巷荒城曲”:返照夕阳,萧条门巷,地僻城荒,渲染了悲凉气氛。接着把笔触转向吟咏的主体秋蝉。“清音早鸣秋树”:蝉鸣声凄清幽怨,从树上传出,使人秋意顿生。“早鸣”二字意谓有倾诉不尽的愁苦。薄剪绡衣改用拟人手法摹绘其身姿:清秋时节,露冷风寒,可是她仍然穿着极薄的“绡衣”。呆立枝头,独自忍受着寒冷和空寂的煎熬。“凉生鬓影”是示现通体皆寒的形象。时令的转换和环境的变迁使其痛苦异常。这里把秋蝉喻薄命美人,以抒发自己身世没落的悲哀。“独饮天边风露”写蝉境况之窘迫。“凉生鬓影”形容枯槁还要去饮风啜露,有谁能堪?处境如此,谁为之奈何!天高渺清远,蝉孤独窘迫,词人把二者映照开来,构成一种较为独特的意境。或可表示词人希冀摆脱自己欲念的一种自我表白吧。

接着“朝朝暮暮”延伸了时间,“蓦然飞过别枝去”拓展了空间。不论何时何地,哀痛于心的蝉,不停地将心中的哀伤倾诉。悲鸣不能自已,痛苦又何堪。但只要“尚有残声”,她就不会噤而不发。威势逼人的风刀霜剑,怎能使她慑服。这段文字缓急相间,起落有致。音韵巧妙,声音变化,而又部分重沓,表达出缠绵悱恻、悠悠不尽的情思。

上片在写蝉时,先写在特定时空中蝉的凄苦忧愁,后来拓展时空范围,大大地加强了写蝉的广度和深度。

“齐宫往事谩省”,引出兴亡之感来。齐女化蝉,古老的故事仍不时地在人们的脑子里闪现,常以它为话题,谈个不休。可是此时连齐女的化身——蝉也已悄然离去,雨后空山,烟月古柳,又何处可觅踪。清脆的鸣声、终归是梦幻而已。这是因宋陵被侵,引发词人怀旧的情怀。“齐女”已消失,宋陵被毁坏了,故国已不堪回首,痛彻肺肝也。“拂冰笺”、“拈琴谱”了。“冰笺”和“琴谱”总会令人睹物思故的。“满地霜红”道出:深秋时节霜风凄紧,惨红的叶子飘浮于地,倩影杳然,令人思念不已。只好寻觅秋蝉亡去前脱下的外壳,以寄托自己深长的情思。

这是一首借蝉咏情之词。故国之思,身世之痛和对当朝统治不满。都借本来不相及的蝉而咏出来。融化“齐女化蝉”的古老传说,巧连“蝉”“人”。使词人一肚子难于诉说的对处境的不满托蝉而一股脑地倾吐出来,可谓意味极为深永。