雪,自古以来就一直备受着人们的青睐。自东晋谢家才女一句“未若柳絮因风起”,它似乎更成了后世文人反复咏唱的对象。

“悠悠扬扬,做尽轻模样。”黄昏之际,作者看见了雪花在漫天飞舞。“轻模样”,轻盈的模样,此形容可谓贴切传神。五百多年后,纳兰容若写了一首《采桑子》的词,开头就化用孙道勋的这句:“非关癖爱轻模样,冷处偏佳。”纳兰公子阐明了自己的观点:我并不是喜欢雪花那轻盈悠扬的模样,我之所以喜爱它,完全是因为它生有人间绝无仅有的,那一种孤寂而又冷艳的美。

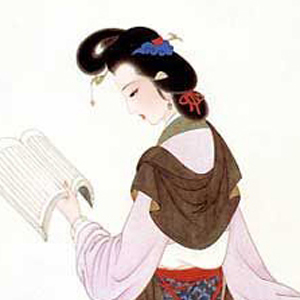

“半夜萧萧窗外响,多在梅边竹上。”这句是描写她半夜时分睡在床上,静静地聆听着大雪压折梅树和竹枝的声音。白居易有一首非常著名的五言诗《夜雪》,作品的意境尤其相似:“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声。”由物及人,梅竹身上那种抽象的疼痛,继而转换成了一种具体的自怜之语。

今夜的大雪,重重地压着梅花和竹子。如今我尚会疼惜你们,而我一生的寂寞与哀愁,又有谁知道,有谁怜爱呢?这样的心境,也真真算是:侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

“朱楼向晓帘开,六花片片飞来。”第二天一大早,她起来后,便迫不及待地掀开帘子。此时依然是大雪纷飞,只见是大片大片雪花迎面扑来。这个场景,诚如用《红楼梦》中的联诗所写:一夜北风紧,开门雪尚飘。

面对大自然馈赠的这些美丽的精灵之物,惊喜是在所难免的。所以,我们完全可以想象得出作者在看到这一幕情景的时候,她的嘴角,当时兴许是泛起了一抹久违的微笑的。

“无奈熏炉烟雾,腾腾扶上金钗。”结句笔触轻灵,情感细腻。描写的是作者转身回屋的时候,没想到由于房内熏炉中那些带有温度的烟气,一下就将身上的雪花全部融化了。她无奈地看着雪花变成热气腾腾的雾气升腾而起,轻轻地笼罩在她那插有金钗的头上。雾气最后也渐渐地消失了,她显得无比的失落,只得独自在那低眉叹气。

明末戏曲理论家沈际飞,曾对这首词评曰:“雪之形声,盈耳盈目。”全词借物抒情,不写一字之喜,不着一句之怒,作者用轻灵的笔触,把一个女子一喜一嗔的神情,刻画得是如此细致入微,惟妙惟肖。

人的一生中,注定有很多美好的事物都要转瞬即逝。邓红梅教授也说过,纤微优美的景物,能映照出女词人内心敏感而细腻的情绪。

所以说,孙道绚虽然身为古代的一名未亡人,却在封建礼教的压抑下,能以女性一种独特的审美情趣,把生活中具体的意象和心中抽象的情绪,在词中巧妙的转换。她完成了她个人情感的升华,更为自己谱写了一曲生命赞歌。

无疑,孙道绚是一位优秀的女词人,也是一位善于煽情的高手。她的词作含蓄蕴藉、深微幽隐。情感细腻,韵味无穷。论其作品的艺术魅力和成就,真的是太值得我们去欣赏和学习了。在宋词这片群芳灿烂的园圃里,她将当之无愧地永远占据属于自己的一席之地。

上片写登临怀古,忧心国事。“七朝”三句,写作者登上赏心亭,看到江山依旧,而文物已非,想起七个朝代都在这里兴国、繁荣和灭亡的历史事实,又想到宋灭南唐完成统一,而北宋后期却国势渐衰,前车之鉴,意义尤深,故忧心忡忡。尽管江水浩瀚、水天一色,却不忍凭阑远眺了,怀古伤今的感情都凝聚在一个“莫”字上。“千古”二句,“斜阳”除写景之外,又有抒写兴亡之感的象征意义。加上“千古”二字,自寓沧桑之感。以“长安”代指“汴京”。“无处问”表示自己身在江南,心恋京阙,坐罪遭贬,欲问国事而不能。“更隔秦淮”化用杜牧《泊秦淮》诗意,“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家,商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”从写情转向写景,以景寓情。与友人盘桓至深夜,秦淮月亮格外明朗,照人无眠,听到水上传来音乐声,更是感慨万千。开头以“更”字领起,意为前句的斜阳,江山已足以使人伤怀,再加上月夜、旧曲,情何以堪。

下片回思往事,嗟叹来日,国事难问,而自己命运多舛,仕途蹭蹬,双鬓已白,脸上已失去笑容,回忆起当年琵琶弹奏着动听的乐曲,似乎娓娓地诉说自己政治上的顺利,那是何等地美好。而眼下自己处于贬途,又是何等可悲。至此,作者失望已极。但失望而不绝望,最后三句,表白自己期待有朝一日,朝廷重用再回京师,使自己的仕途如断弦重续。当然这种希望是渺茫的,他心中明白,所以又复长叹“重别日,是何年?”谓此地与友人别后,何时又能重别。有重别就得先有重逢,不说重逢,而直接说重别,意思更为深沉。

上片以景结句,下片以情结句,饱含怀古伤今之情,深寓人世沧桑之感。追溯往事,寄慨身世,内容丰富,蕴藉深沉。

此诗前两句写景,后两句写情。其写情,是通过对事物的细致感受来表现的。此诗前两句用写景铺垫手法,描写主人公独居的冷清孤寂,扣信诗题“寒闺怨”。后两句用情景交融手法,描绘了一幅天寒岁暮、冬衣未成、秋霜欲下、征夫未归的孤冷画面,孤寂凉情直入人心,千般滋味涌上心头。 第一句即点明时间:深夜,而寒月历来是秋冬两季的代名词。“洞房”两字可理解为新婚后的洞房,而“洞”又有深远的含义,也可理解为处于庭院深处的房间。但无论是哪种情况,一个“静”字就让这本该是温暖融融的居所显得不同寻常的冷清。居室本已深邃,又被寒冷的月光照射着,所以更见幽静。

第二句更是将冷意继续延伸,“真珠帘”即为珍珠帘,尽显其华贵之意,与上洞房相称,不可呆看,显露出屋子主人身份的高贵,但即使是高贵的女子也摆脱不了空守闺房的寂寞。帘外的一株梧桐树,静静地立在院子当中,月光摇落,将它的影子拉得很长。

洞房、珠帘,都是通过描写环境以暗示其人的身分。“梧桐影”既与上文“寒月”相映,又暗逗下文“秋霜”,因无月则无影,而到了秋天,树中落叶最早的是梧桐,所谓“一叶落而知夭下秋”。前两句把景写得如此之冷清,人写得如此之幽独,就暗示了题中所谓寒闺之怨。

第三句第一个字就点明此刻的季节,正是寒霜将落的深秋。在这冷清清的月光下,静悄悄的房屋中,一帘子里的人还没有睡,忽然,她感到冰凉,连手也觉得冷起来了。随即想起,是秋深了,要下霜了。但暮秋深夜,秋霜还未降落,女主人公玉手先知,预先通过手冷感受到即将到来的霜露,这不免引人遐思。

第四句给出了答案,原来女主人公并没有就寝,而是坐在灯下裁剪衣服,要赶制寒衣要寄给远方的征夫。气温骤降,手里的剪刀立刻变得冰凉刺骨,她这才知道屋外就要下霜了。而下霜则更加说明屋外的寒冷,同时也反衬出闺房的冷寂和独守深闺的落寞。

天寒岁暮,征夫不归,冬衣未成,秋霜欲下,想到亲人不但难归,而且还要受冻,岂能无怨?于是,剪刀上的寒冷,不但传到了她手上,而且也传到她心上了。丈夫在外的辛苦,自己在家的孤寂,合之欢乐,离之悲痛,酸甜苦辣,一齐涌上心来,是完全可以想得到的。

全诗虽似简单,实则丰富,写得含蓄有致,情景交融,言简意丰,一“知”一“冷”,通过写闺中少妇寒夜为征夫赶制冬衣的情景,尽显女子内心之凄凉,孤寂之“怨”。