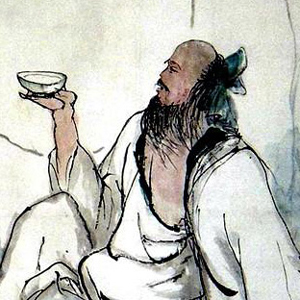

太守徒行访隐君,门前净扫茶烟湿。

坐谈会公幽怀开,寒梅吹香当酒杯。

隐君平生厌城市,雪霁何妨公再来。

太守徒行访隐君,门前净扫茶烟湿。

坐谈会公幽怀开,寒梅吹香当酒杯。

隐君平生厌城市,雪霁何妨公再来。

李白被迫离开长安已有两年,三年供奉翰林的生活让他亲眼目睹了唐王朝腐朽黑暗的社会现实。以唐玄宗为首的统治阶级穷奢极欲,利令智昏,他们为了排斥异己而进行的政治迫害更是令人触目惊心。这让李白对统治者的幻想逐渐破灭,内心的不平和愤懑与日剧增。这首诗是诗人写给堂弟的,所以语气上并不像“大道如青天,我独不得出”(《行路难》)那样慷慨激昂。但是娓娓道来的叙述中依然时时隐现出诗人心底的不满和愤慨。

诗中反映了诗人的矛盾心情:他认为自己胸怀报国的壮志豪情,又有满腹才华,却没有一展身手的机会。只好随居,但心里却有不甘。并且躬耕也缺乏相应的条件。诗中用“楚人不识凤,重价求山鸡”,“傅说降霖雨,公输造云梯”。等典故表示了自己不受重用的悲愤。同时也传达出自己虽然受到排挤,但仍为边地的动乱而担忧的胸还天下之意。

诗歌开篇,作者从“楚人不识凤”到“久到咸阳西”交代了为什久居于此,援引楚人重价买山鸡的典故说明自己当初“献主”的错误:自己曾像那个拿着山鸡当凤凰献给楚王的人一样自信,现在反而明白是迷误,因为君王也许并不需要自己这样的人才。同时也表达了对统治阶级打压和排挤表示不满。接着作者对自己目前的生活状况进行了描写:“风飘落日去,节变流莺啼”,时光在无情流逝,眼看老之将至,而自己只能在这里看风起吹过,太阳升了又落,冬去春来,鸟儿飞走又飞来。作者同时对堂弟的到来表示欢迎:“自李寒未开,幽关岂来蹊。”意思是自花未开,没有人来攀折,我幽居在此,也没有人会来,只有你的拜访让我感觉到兄弟情深。然后写道“及此桑叶绿,春蚕起中闺。日出布谷鸣,田家拥锄犁。”意思是农家繁忙的时候,妇人要忙着养蚕,农人要忙着耕地,而自己一介书生,住在这不相宜的环境里,不可能与妇人一道养蚕,更不可能和农人一起耕地,于是只是孤独的在此。然而,这并不是诗歌的主题。作者很快将话题转移到对生活的不满和社会的担忧上去:“傅说降霖雨,公输造云梯”,他说,自己虽然有公输班那样的才能,却不能像傅说一样被重用,眼看着边疆战乱,生灵涂炭而无法献策立功。而“报国有长策,成功羞执珪”还强调了作者希望得到重用并不是为了高官厚禄,荣华富贵。最后作者写道:“无由谒明主,杖策还蓬藜”,意思是自己无法见到明主,没有办法得到重用,就这样已经到了拄着拐杖走路的年纪了,感叹空有满怀的壮志和才能却毫无用武之地。结尾“他年尔相访,知我在磻溪”是作者明志的话,说自己依然在等待,等待着文王相访,等待君臣相合,一展宏图。

李白洒脱不羁的气质、傲视独立的人格、易于触动而又易爆发的强烈情感,形成了李白诗抒情方式的鲜明特点。他往往喷发式的,一旦感情兴发,就毫无节制的奔涌而出,宛若天际的狂飙和喷溢的火山。本诗从“傅说降霖雨”开始作者的感情开始达到高潮,一步步升华。他的想象奇特,常有异乎寻常的衔接,随情思流动而变化万端。

从这首诗中可以看到,虽然李白对当时的统治阶级十分失望,但他并没有完全绝望,他还怀着重返朝廷的想法,希望献出自己的才华和力量,拯救黎民百姓于水火之中。诗人这种忧国忧民的感情和积极入世的态度,决定了这首诗虽然基调有些低沉,却在沉郁中有一股振奋之气。

这是一首伤别怀人之作。

上片主要写行者与居者离别时的情景。在槐、柳夹道的长亭路上,可恨就这样地草草分别了。离别已堪恨,“此别匆匆”就更添人恨。这个“恨”字乃一篇主旨。别后定是“日永如年愁难度”。而当此乍别之际,“高城回首,暮云遮尽,目断人何处”,尤人情所不能堪。这三句化用唐人欧阳詹“高城已不见,况复城中人”(《初发太原途中寄太原所思》)诗意,“目断人何处”一句,明点心事,更觉感情深挚。

下片转入行者对居者的思念,又主要是从行者的角度来写居者。首句写行者在日色将暮时歇马解鞍,寓居旅舍。客馆寒窗,孤寂中又追忆起情人临别时千万句叮咛嘱咐的话语。“千万句”,极言离别时对方叮咛话之多,真可谓“语已多,情未了”,句句包含着无限深情。“一寸柔肠情几许?”柔肠多指女性的缠绵情意,如李清照《点绛唇·闺思》云:“柔肠一寸愁千缕”。“情几许?”语气是反诘,语意却十分肯定。情多少?情无限!结尾“薄衾”三句,如果理解为是行者在旅舍中独宿孤枕,彻夜难眠,也不是讲不通;但这样一来,词意就直露平淡。惠洪是很会写言情词的,宋人许颉《彦周诗话》曾称其“善作小词,情思婉约,似(秦)少游,至如仲殊、参寥,虽名世,皆不能及”。所以把末三句理解为行者在旅舍中思念远方女子,想象她此时也一样在相思的煎熬中思念着我。这样讲,意趣就大不相同了。自从自己走了以后,她一个人独守空闺,薄衾半温,孤枕难眠。春宵峭寒,又是薄衾,难以抵御自然界的寒气;又是独宿绣帏,内心更充满了寒意。无人相伴,好梦醒来,再也睡不着了。夜深人静,听着窗外潇潇雨声,“彻晓潇潇雨”,表明女子在撩乱人心的风雨声中,一直到天亮也没有再睡着。这样,词从对面写来,不但文势曲折深婉,而且表达的感情也倍深一层。

文章明写婢女寒花,却几次提及妻子魏孺人,表现出归有光与魏孺人夫妻之间真挚深笃的感情。

文章首节开头三句就点明了寒花身分、死去时日和安葬处所。“魏孺人媵也”,寒花不是一般婢女,而是作者所挚爱的前妻的随嫁婢女。“嘉靖丁酉五月四日死”,寒花时年仅十九岁,距魏孺人之死已四年。“葬虚丘”,寒花虽为婢女,仍择地郑重营葬。起首点明亡婢的特殊身分,意在点明与作者的特殊关系。亡婢、亡妻并述,因亡妻而及亡婢的爱屋及乌之情油然而生,因亡婢而及亡妻的追怀悼念之情亦随之而出。这样,既暗示了“葬志”的写作动因,也开启了下文对往事的回忆。领起了全篇。

节末一句:“事我而不卒,命也夫!”长声慨叹,总写悲情。这是叙事之后的感情迸发。本来寒花的随侍左右尚可聊慰对亡妻的思念,而今她又不幸早逝,作者的感伤之情便无可遏止了。这里的“命”,不仅指寒花的命运,也兼指魏孺人乃至多次应试、此时尚未中举的作者本人命运。红颜多薄命,生者亦坎坷,深沉的叹息奠定了全文感情的基调。

文章主体在第二节,忆寒花三事、孺人两笑。

寒花三事:其一是初来时的打扮:“垂双鬟,曳深绿布裳”。此记其稚态可怜。

其二是削荸荠时的调皮:“予入自外,取食之,婢持去不与”。此述其娇态可噱。

其三是吃饭时的神情:“即饭,目眶冉冉动”。此言其憨态可笑。至此,写出了寒花质朴、单纯、天真的情态。孺人两笑:前“笑之”,是称许婢女而同嘲丈夫;后“又指予以为笑”,是引丈夫而共笑婢女。于此,既写出了孺人慈爱、宽厚、善良的风神,也写出了夫妻相得、主婢无问的闺房情趣。以上所忆,都是初媵时事,益见忆念的深远。而所忆均以寒花起、以孺人结,既是扣题所需,益见旨归所在。

最后一节,“回想是时”回应“初媵”。跨过时间的隔限,结束往事的忆想,回笔写现在的心情:“奄忽便已十年。吁!可悲也已!”“十年”指寒花从“初媵”到此日之死的岁月。欢愉易逝,岁月如流,昔日饶有情趣的事徒增今日的悲感。“可悲也已”句,承第一节的“命也夫”再抒悼念之情,以短吁长叹收笔,更显得情深意长。

全文篇幅短小,构思巧妙,详略得当。作者从日常生活的平凡琐事中选材,详细描写了寒花的动作、性格、神态,自然平实,无雕琢之痕迹,富有感染力从体制上讲,它运用了小巧灵活的新形式,并采用倒叙的手法,突出了寒花的形象,情感真挚,亲切自然;另外,该文语言简洁凝练,抒情真挚,记事生动,体现出归有光散文善用极淡之笔,写极浓之情的特点。

此诗是以小伙子为第一人称口吻写的,姑娘是子仲家的女儿。开篇就交代了男女欢聚的场所:陈国的郊野有一大片高平的土地,那里种着密密的白榆、柞树。这既是地点实写,也是交代春天胜景。在这样一个美妙的时光,美好的地点,一群美丽的人儿,做着美妙的事情:子仲家的姣好少女,跳着飘逸优美的舞蹈。春天来了,少男少女的春天来了,他们以曼妙的舞姿吸引着对方多情的目光。

这里说的美妙的时光是一个很有意义的特别时间“榖旦”。对这一词汇的理解不仅可以帮助读者顺利解读此诗,而且还有助于读者了解久已隐去的古风及其原始含义,从而认识某些节庆的起源以及少数民族中至今尚存的某些特殊节日及其节日风俗。同样,诗的地点“南方之原”也不是一个普通的场所。

“榖旦于差,南方之原。”“榖旦”,《毛传》云:“榖,善也。”郑笺云:“旦,明。于,日。差,择也。朝日善明,日相择矣。”王先谦《诗三家义集疏》云:“榖旦,犹言良辰也。”朱熹《诗集传》云:“差择善旦以会于南方之原。”“南方之原”,于省吾《泽螺居诗经新证》解曰:“谓南方高平之原。”

良辰吉日是祭祀狂欢日。上古的祭祀狂欢日有多种。比如农耕社会中作为时历标准并祈祷丰收的火把节、腊日节等远古年节;祭祀生殖神并乞求部族繁衍旺盛的上巳节等各种祭祀日。不同主题的祭祀狂欢日有不同的祭祀和狂欢内容,比如驱傩、寒食、男女短期的恢复自由性交等。据朱熹《诗集传》,陈国“好乐巫觋歌舞之事”,陈国的古风可以说是保存得比较好的。因此就有这样的“榖旦”。

前人曾经常指责所谓的“郑卫之风”,认为它们“淫”。其实所谓的“淫”无非是指这些“风”热情奔放,是男女欢歌狂舞的音乐。实际上,这又何止郑风、卫风。陈风从诗文内容上看就是非常“淫”的。《汉书·地理志》说:“太姬妇人尊贵,好祭祀用巫。故俗好巫鬼,击鼓于宛丘之上,婆娑于枌树之下。有太姬歌舞遗风。”就此诗而言,其内容是关于男女情爱的,可以推断,这一“榖旦”是用来祭祀生殖神以乞求繁衍旺盛的祭祀狂欢日。

诗人所写的“如荍”的女子就是第一章的“子仲之子”,也就是第二章“不绩其麻,市也婆娑”的人,这人就是诗中主人公爱慕的对象。

这首诗写得很美。在城东门外的白榆树下,在宛丘的柞树林边。在某一美妙的好时光,小伙姑娘便去那里幽会谈情,姑娘舞姿翩翩,小伙情歌宛转。幸福的爱情之花含苞而放。在小伙眼睛里,姑娘美如荆葵花;在姑娘心目中,小伙是她的希望和理想,要送他一束花椒以表白感情。

早在钟嵘《诗品序》中,就曾说过“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏”的话。大自然中四时景物的变化足以感动人心,本来是千古以来诗歌创作中的一项重要质素,一般说来外界物象之所以能感动人心,大约主要有两种情形:其一是由于有生之物对于生命之荣谢生死的一种共感,所以见到草木之零落,便可以想到美人迟暮之悲,如同陆机在《文赋》中所说的“悲落叶于劲秋,喜柔修于芳春”。其二是由于大自然的永恒不变的运转,往往可以对人世之短暂无常,形成一种强烈的对比,即如李煜的“春花秋月何时了”。在这两种情况中,物与心之互相感发都是较为明白可见的,在评赏时,也都较为容易解说。有些作品,物与心之间相互感发的关系,并不明白易见,其中确实具有一种深微幽隐的感发。冯延巳的这一首词,正是属于这一类作品。它传达的并不是什么强烈明显的情意,而是以锐敏细微的感受,传达了一种深微幽隐的情绪的萌发。

开端第一句“逐胜归来雨未晴”,先由时节和天气写起,在时节与天气之间,表现了一种矛盾情况。时节是美好的游春逐胜的日子,而天气则是阴雨未晴。“逐胜”,指春日争逐于游春赏花之事,意兴原该是高扬的,但阴雨天则使人扫兴。“雨未晴”似乎也透露一种将晴而未晴之意。诗人“逐胜”已经“归来”,虽在阴雨之中,却也未曾放弃“逐胜”的春游。在这种种矛盾的结合之间,便已显示了一种繁复幽微的感受,既有兴奋,也有怅惘。既有春光之美好,也有细雨之迷蒙。这开端一句看似非常平淡,实已具含了足以引发人心触动的多种因素。像这种幽微婉曲的情境,只有最为敏锐善感的心灵才能感受得到,也只有最具艺术修养的诗人才能表现得出来。

接着“楼前风重草烟轻”一句,写的正是这情绪触引中的眼前所见。“楼前”二字,表面只写诗人倚立楼头,为以下写楼前所见之景物做准备,但诗人“逐胜归来”,依然倚立楼头,就是内心由于逐胜之游引起了一种触引感发。“风重草烟轻”使心中原已触引起的一种感发,更为滋长和扩大。“风重”是说风力之强劲,“草烟轻”,是说草上烟蔼因风吹散而逐渐消失。表面写眼前将晴未晴的景色,然而“物色之动,心亦摇焉”,这种景色,正是引起人心微妙之触发的重要因素。北宋词人柳永就曾写过“草色烟光残照里,无人会得凭栏意”,可见“草色烟光”的景色,确实可以引起人内心的一种感发。一个人如能够观察到风力之“重”与草烟之“轻”,此人必是已在楼头伫立了相当长的时间了。于是诗人对四周的景物情事也就有了更为清楚的认知与更为深刻的感受。因此下面继之以“谷莺语罗花边过,水调声长醉里听”的叙写。“谷莺”,是才出谷的黄莺,正是鸣声最为娇软之时,这种鸣声正代表了春天所滋育出来的最新鲜的生命。何况这种娇软的莺啼,又是从繁枝密叶的花树边传送过来的,有声,有色,这种情景和声音所给予诗人的感发,当然就较之第二句的“风重草烟轻”更为明显和动人了。如此逐渐写下来,大自然的景象便与诗人的情意逐渐加强了密切的关联。于是下一句的“水调声长醉里听”便写到了人的情事。“水调”是一种哀怨动人的曲子。“水调”且“声长”更可想见共声调之绵远动人。何况诗人还在后面又加了“醉里听”三个字,这就不仅写出了饮酒之醉,而且因酒之醉更增加了诗人对歌曲的沉醉。这首词从开端的时节与天气一直写下来,感受愈来愈深切,写到这里,真可以说是引起了干回百转的无限情思。有了如此幽微深切的感发,便不由人不想到要寻找一个足以将这些情思加以投注的对象,于是诗人遂终于在最后写出了“款举金觥劝,谁是当筵最有情”两句深情专注的词句。这二句真是表现得珍重缠绵。“款举”是极其珍重尊敬的态度,“金觥”是极其珍贵美好的器皿,金觥中又是极其芳醇的酒浆,最后更加一“劝”字,当然是劝饮之意,如此珍重地想要将芳醇的美酒呈献给一个值得呈献的人,诗人心中所引发洋溢着的是无比深挚芳醉的情意。最后结之以“谁是当筵最有情”,意谓:在今日的筵席之上,哪一个才是真正能够体会这种深浓的情意,值得呈献这一杯美酒的有情人呢?于平淡的叙写中逐渐加深了情意的感发,表现出内心深微幽隐的一种投注和奉献的追寻与向往之情,这正是冯延巳词的一贯的特色。