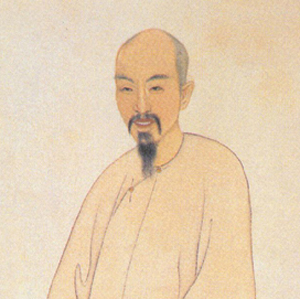

全文不过三百来字,熔描绘景物、凭吊前贤、抒发感慨于一炉。篇幅虽短,情韵生动,充分体现出姚鼐散文记事明晰、文字雅洁,惜墨如金而又余味悠长的风格特点。

作者首先扼要交代了出游经过以及留宿双溪张英墓舍的缘由。由于“大雨溪张,留之累日”,故得以从容观赏双溪景色:“松堤内绕,碧岩外交,势若重环”茂密的松树郁郁葱葱,苍绿色的山岩重重叠叠,互相掩映,蔚为壮观。加之云气弥漫,烟雨朦胧,呈现出千变万化的情态。在作者的笔下,双溪一带景色犹如一幅酣畅淋漓的水墨山水画,令人陶醉。

置身这优美的环境中,作者情不自禁地凭吊起乡人引为骄傲的前贤张英宰相。想当年,张英以自己的才干辅佐康熙帝,深受器重,退休归乡颐养天年,康熙帝亲赐“双溪”二字,优游自适,寄情山水。君臣遇会,谓为盛事。

文末,作者联系自己的思想、抱负抒发情怀,流露出对乡先辈遣风的无限钦慕之意。

“莫把琼花比淡妆,谁似白霓裳。”纳兰说,不要把雪花当做是梅的淡雅妆饰,梅自身就有着白色霓裳的美丽。雪花是天外之花,别有根芽,虽轻灵脱俗却没有梅的一缕香魂,因而这样的一种纯洁幽香、超凡脱俗的美,只有梅才有。“别样清幽,自然标格,莫近东墙。”在这雪花飞舞的寒冬,梅是清幽的。百花凋零,草木萧条,梅却散发幽香,灿烂微笑。不要走近东墙接近她。梅花不是什么名贵之花。它是严冬万物萧条中的一抹淡雅,因而它美得凄绝。梅花是美的,但它生性高洁,宁可抱香枝上老,也不随黄叶舞西风。李易安词巾的“故应难看梅花”和纳兰的“莫近东墙”,说的部是梅花品格的高尚纯洁,只可远观而不可亵玩焉。梅的冰清玉洁,让人心生敬仰,纳兰说它是“冰肌玉骨天分付,兼付与凄凉”。梅的冰肌玉骨是上苍的恩赐。它不同于尘世中的俗花,忙着争奇斗艳:梅不屑与它们争舂,只把春来报,因而,上苍除了赐予它冰肌玉骨的风采,同时还给它孤高、寥落和凄凉。在寒冷遥远的冬夜里,清冷的炯雾和清凉的明月笼罩着它,只留一束疏散的影子横映在窗纱上。纳兰在每一个冬夜看到的都是“可怜遥夜,冷烟和月,疏影横窗”的景象,纳兰没有说他看后的心境,却把整个凄冷的氛围传递给读者,让我们和他一同感受那样的情怀。

在这首词中,纳兰通篇没有写一个“梅”字,却字字句句都在写梅;通篇没写一个“人”字,却无处不见人的影子。写梅花的品格,实则是写人的品格。词中对梅骨、梅神、梅魂的咏叹和赞美。林逋因为心中有“梅妻”,所以才能写出梅花“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的绝世芳姿,纳兰爱表妹,写出这首词。

情到深处情转薄,纳兰才有“莫近东墙”之说。他不爱春天里的万紫千红,却独爱严冬里在烟雾和冷月笼罩下的梅花二弱水三千,只取一瓢饮,这枝梅在纳兰心中独一无二。借梅花写人是纳兰的真意。冰肌玉骨是写人,别样清幽也是写人。纳兰夜夜面对梅的“冷烟和月,疏影横窗”。睹物思人,在寂静的夜空,遥望明月,纳兰嗅着梅的清香,度过漫漫长夜,他一夜无眠。

这首词中多化用前人的诗词,但妙笔天成,神韵自出,浑然无痕,另成意境。

“添线”两句,叙贫家冬至夜。言贫寒之家冬至夜仍需通宵干活,妇女坐在绣床前漏夜刺绣,人虽极感疲倦,然而还是续添丝线继续刺绣。惟一表示“冬至”的是燃起一束敬神的信香,袅袅香烟斜冲天上。“五更”两句,富贵之家的冬至夜。此言“冬至大如年”,富贵人家彻夜箫鼓不绝以示庆贺。来宾的坐骑拴在门外的栓马桩上,马儿耐不住五更晓寒,所以扬蹄昂首嘶鸣。上片贫富对比,虽无“朱门酒肉臭,路有冻死骨”般的尖锐,然而也反映出当时社会上的不平等。

下片“帽压”四句,述己过冬至夜的情景。言词人帽下已露出斑白的头发,然而镜中却映出了他脸上桃花般的醉酡色。他舒适地在帘内边饮酒边赏梅花,醉梦中好象到了孤山下去游赏梅花一样。这说明词人虽属“寒士”,终是有酒度岁也。

这首词以重帘层楼里的思妇伤春伤别甚于作病的春愁,表达了作者深受后周胁迫、处境艰难、语多讳忌的深刻痛苦。词从女主人公早晨起来,懒于妆扮着笔,到她惆怅之情如风里落花一样,再追忆往欢不可再得,最后以春愁重压为结。她面对妆镜,无心打扮,风里落花,飘无所依。

上片以“一钩初月”领起,描写少妇晨起对镜,然无心梳洗,鬓发不整,其情形与《诗经·卫风·伯兮》“自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容”有相似之处,亦可知女为悦己者容是一个千年的理念。“重帘静,层楼迥”即写伤春人独处深闺之中,重重帘幕,高楼迢迢。这是由寂静和遥远的意境衬托人的寂寞和思念。“惆怅落花风不定”一句最佳,道出伤春人多少思绪。花落春去,美好在凋零。花犹如此,人何以堪。落了一地的不止是无凭的花,更有无依的心。这一如无法把握的身世,没有依靠的人生,有情之人不能不感伤和惆怅。此句意象美,意蕴深,将一位深闺女子面对春景而叹息青春、渴望珍惜却感慨无奈的心思微妙地传达出来,又不露刻画痕迹,充分显示了作者语言才能的高妙。

下片紧承风吹落花而将画面展开,视界变得开阔,似有一种心情的舒展。换头“柳堤芳草”“辘轳金井”写过去游乐的美好时光,犹记当时,与友朋携手于芳草香径之间。这些充满温馨的画面,而今却是“梦断”。“梦断”二字下得很冷,一种被夺走的恨意与无奈。写到这里,作者才揭示出楼中人郁闷的原因:原来是感伤离别。结尾点明心思:为销愁,昨夜也曾饮酒,然而夜深酒醒,四周沉寂清冷,春愁却是更深。“更阑酒醒”四个字被柳永演绎为:“今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。”一夜的相思终是落了个“为伊消得人憔悴”,“春愁”郁积于胸成为永远的悲哀与痛苦。“春愁过却病”是词之眼,春愁之甚甚于病,苦楚难忍。张爱玲的“长的是痛苦,短的才是一生”是对“春愁过却病”最好的注释。

这首词之所以为人称道,甚至被误认为是后主李煜词,或冯延巳词,乃至欧阳修词,是因为词中意象的妙用,渲染了思妇的春愁,使春愁力透纸背,也浸透了看客的心扉。词人在词中主要使用了以下意象,一是“重帘层楼”,二是“落花风不定”,三是“柳堤芳草径”,四是“辘轳金井”。

“重帘层楼”,既是思妇所处的与外界、与春天隔绝的实景,也是李中主孤独无依的艰难处境形象比喻;“落花风不定”,既写景又写人,既是景亦是人,春风不定而使人想到了落红无数,落红无数引起无限伤春情思,不停地伤春情思使人憔悴不堪,犹如春风不定而落红无数;“柳堤芳草径”,既是情侣惜别的实景,又是“杨柳依依”“天涯芳草”的伤心暗示;“辘轳金井”既是词人梦断之因的实景,又似在说,梦虽醒了但如辘轳金井般反复上下的情思却难以了断。这实与虚的反复出现、反复对应,大大渲染了春愁情绪,以致词人最后发出了春愁浓于酒、春愁之苦人且甚于生病的哀叹。

全词写别离的苦痛。上片写晨起无心梳整,下片写昨夜醉醒愁浓,后者是因,前者是果;上片写风飘花落的惆怅,下片写柳堤芳草的情事,后者是回忆,前者是现实。上片立足于看,表现离情之痛;下片着笔于想,表现春愁之苦。上下两片层层推进,脉络清晰,结构严密。