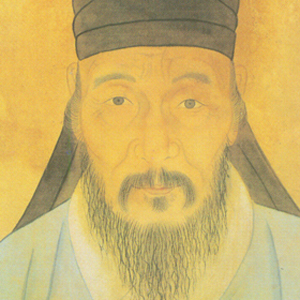

孟浩然(689年—740年),字浩然,号孟山人,襄州襄阳(今湖北襄阳)人,唐代著名的山水田园派诗人,世称“孟襄阳”。因他未曾入仕,又称之为“孟山人”。孟浩然生于盛唐,早年有志用世,在仕途困顿、痛苦失望后,尚能自重,不媚俗世,修道归隐终身。曾隐居鹿门山。40岁时,游长安,应进士举不第。曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。开元二十五年(737)张九龄招致幕府,后隐居。孟诗绝大部分为五言短篇,多写山水田园和隐居的逸兴以及羁旅行役的心情。其中虽不无愤世嫉俗之词,而更多属于诗人的自我表现。孟浩然的诗在艺术上有独特的造诣,后人把孟浩然与盛唐另一山水诗人王维并称为“王孟”,有《孟浩然集》三卷传世。 ▶ 316篇诗文

这是一篇史论。作者列举历代兴亡的史实,指出历代君王仅仅片面地吸取前代灭亡的教训而忽略了另外一些被掩盖的问题,但却将原因归结为非人智能所虑及的天意。论证“祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事”,目的在于给明代统治者提供历史教训,使之“深虑”长治久安的道理,并采取相应的办法。

本文系针对明初的政治形势而提出的治国方略。明代建国后,明太祖朱元璋为了巩固和加强统治,曾采取了一系列改革措施,从而在发展生产、繁荣经济等方面取得了一些成就。但是,在“盛世”之下决不能掉以轻心,要注意潜在的危机。作者就历代兴衰的史实,提出了有关长治久安的积极性的建议。

文章的开始先从“祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事”谈起,并把这种现象和天道挂上了钩,这是作者立论的核心。在作为全文重点的第二段中,作者列举了大量史实,从秦始皇一直谈到了宋太祖,其用意也是为了证明上述观点的正确性。应该说,这些翔实的历史经验是可信的,是有强烈的说服力的。而具有讽刺意味的是,就在作者写作本文后不久,明朝就发生了“乱”。明太祖死后,其孙建文帝即位,由于和某些亲王产生了矛盾,终于导致了“靖难之变”,方孝孺本人也死在这次动乱之中。从这一点来看,作者还是有一定的预见性的。第三段是全文的总结,作者再一次点明全文的主旨。在语言的运用上,作者尽量发挥了他那犀利而坚定的文风,做到了既能说理透彻,又能通俗易晓,这在他评论前代帝王时可以充分看出。

由于思想上的局限性,作者对“天道”的理解还带有一定的宿命论的色彩。“不可以谋天”的提法实际上就是“谋事在人,成事在天”、“尽人事以听天命”的消极态度。

这里描绘了一个恋人初逢的场面。上片前二句写景,渲染环境气氛。后一句由景转到人,写的是男子看到恋人时微妙的心理变化。下片紧接上片,对相逢场景进行描绘,写的是相逢后乍喜乍悲,心绪慌乱的复杂情感。全词描摹细致入微,表达感情真挚动人。

上片前两句“容易浓香近画屏。繁枝影著半窗横”,主要是通过前面的景物,渲染当时的气氛。有了前面两句的铺垫,接下来的第三句“风波狭路倍怜卿”,才真正切入正题,描写两个人初见时的情景。

下片写两个人见面后的情景。前面两句“未接语言犹怅望,才通商略已懵腾”,通过两个细节,表达了两个人相见后那种乍喜乍悲、慌乱无绪的复杂情感。

结尾一句“只嫌今夜月偏明”,既是写景,更是抒情,用今夜的“月偏明”之景,表达出了“偷恋”者那种矛盾而复杂的心理状态。

或者天不从愿者太多,在爱情里波折的纳兰,连见恋人一眼都需要扮成僧人偷偷入宫、其实曾经的两小无猜、兰窗腻事,都因鸳鸯零落不复存在了:但是情难忘却,恋人被选人宫,纳兰仍然抱着她会被放出来、他们能够团圆的希望。而此次与恋人的会面又更坚定了他的信念。这就加深了他后来的苦痛。

正是,往事不可再来,袖口香寒。

这是一首十分明显的感怀秋日的词。

杨炎正是一位力主抗金的志士,由于统治者推行不抵抗政策,他的卓越才能、远大抱负无从施展。这首词通过对自家身世的倾诉,来表达他那忧国忧民的爱国热情。真实地表现了他那种感时抚事、郁郁不得志的心理活动。虽然这首词哀怨伤感是主要氛围,但作者并非完全消沉,一蹶不振。全词立意炼句不同一般,豪放、沉郁而又风姿卓约,艺术上有其特殊之处。

词的上片,写怀才不遇、壮志难酬之愁思,悲壮而沉郁。起首两句,轻描淡写愁态,夕阳西斜,词人手持酒杯,临风怀想,突发奇问。斜日,除了实写景物,点明时间外,同时还有虚写年华流逝之意,暗寓岁月蹉跎、青春不再的感慨。“无语问西风”,谓所问出之于心而不宣之于口。所问者西风,除了点明秋令外,也有与上句的“斜日”同一寓意。这两句是对仗,使人不觉。接下来“胭脂”两句,自然是发问的内容。

“芙蓉”是荷花,这里指秋荷。梁昭明太子《芙蓉赋》说它“初荣夏芬,晚花秋曜”。花色红艳,所以词人问西风:为什么(你把)所有的胭脂都做了颜料去染秋荷了(染得它这样红)?正如东风是春花的主宰一样,西风也是秋花的主宰,至少词人在这里是这样认为的。这一问自然是怪诞而无理。又何以有此一问?

词人来到江边,见秋江上满眼芙蓉,红艳夺目,与其时自家心境大相径庭,所以心里嘀咕,产生了这样奇怪的想头,正如伤春的人,责怪花开鸟鸣,可谓推陈出新之笔,以此暗写愁怀,颇为沉郁。“放眼暮江千顷”句,补出上文见芙蓉时己在江边,不疏不漏,“暮”字又回应“斜日”。这千顷大江,“中有离愁万斛,无处落征鸿”,转出写愁正题。以往文人写愁,方式较多:李煜以“一江春水向东流”(《虞美人》)喻之;贺铸以“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(《青玉案》)喻之;李清照以“双溪舴艋舟,载不动”(《武陵春》)喻之;皆构思新颖,设想奇特。这里,词人化用庾信“谁知一寸心,乃有万斛愁”(《愁赋》)句,以“万斛”言愁之可量,量而不尽,使抽象无形之愁,化为形象具体之物,比喻妥贴、生动。紧接着“无处”一句,再次极言愁之多,强化愁情:离愁满江,竟连飞鸟立足栖息的地方都没有,何况人呢?愁之无边无际,由此可以想见,真是凄恻悲凉至极。这一句在上面两句的形象比拟基础上对愁情加以浓笔重抹,直至写足写透。以上七句,分作四层写壮志未酬之愁情。

从淡笔轻写到暗笔意写,再转为明笔直写,最后又加以浓笔重写,层层递进,层层渲染。在这淡浓、明暗的映衬中,愁情愈发显得强烈、鲜明。当时,词人已三十四岁了,仍然是一介布衣。满腹经世之才,无处施展,的确使人愁肠寸断。这种“报国欲死无战场”的悲壮沉郁之情,至此淋漓尽致,达到高潮。于是在笔墨酣畅之后,词人又出以淡笔,使语气变得平缓。

“天在阑干角,人倚醉醒中”:暮色苍茫,唯有阑干的一角还可见一线天光;倚着阑干,愁怀难遣。“醉醒中”,非醉非醒、似醉仍醒的状态,是把酒浇愁(醉)而后放眼观物(醒)情貌的捏合,与东坡《江城子》词“梦中了了醉中醒”句所说的相近。词人饮酒之所以醉,是由于内心积郁,愁肠百结;而仍醒,是因为胸中块垒难平,壮志未酬。两句一边收束上片的离愁别绪,一边又启下片的心理矛盾。结构上显得变化多端,感情上也顿挫有致,视象上又现出一幅落拓志士的绝妙画图。

下片,词人即调转笔锋,着重刻画报国与归田的心理矛盾。开合张弛,忽纵忽擒。首先是过片三句承接上片意脉,由词人自言其人生道路:客游他乡,披风戴雨,萍踪浪迹,飘泊不定;接着,由此发出人生如寄的感叹,化用陶渊明《归去来兮辞》“三径就荒,松菊犹存”的诗意,寄寓田园之思。并且紧跟问句,愤然发问:谁是国中豪杰?答语显然:国中豪杰舍我其谁!而英雄又何处可用武?词人无奈地说:“请借我浪迹江湖的舟楫”;我愿效法范蠡大夫,做个钓鱼隐士。把退隐心情表现得委婉有致而又酣畅淋漓,渲染得十分饱满。

这几句真实反映了词人遭受了人生的种种挫折,抱负未得施展,理想不能实现,从而憔悴失意,无可奈何的苦衷。《水调歌头·登多景楼》一词有“可怜报国无路,空白一分头”、“此意仗江月,分付与沙鸥”,坦露的也正是这种思想。这种思想在当时的爱国志士中带有普遍性和典型性。辛弃疾与之唱和的词中就有“倦游欲去江上,手种桔千头。”这些发自内心深处的感慨和悲愤,饱含着多少辛酸苦辣。最后两句,笔调顿挫。在那股去国离家,退隐田园的感情洪流奔腾汹涌之时,骤然放下闸门。从而强烈表现了词人立志报效国家的拳拳之心;倾吐了对故国山河的无限眷恋;形象生动地再现了词人既欲摆脱一切,又彷徨无地的心态,以及憨厚、忠悃的性情。它与屈原“忽临睨夫旧乡,仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行”(《离骚》)的爱国精神一脉相承。