这首诗完全不用一般人所熟习的诗的修辞。除了押韵和五言句这两个诗的特征之外,可以说全是散文的表现法。因此,讲这首诗一点也不费力,思想段落仍是四句一绝,我们现在把它译成散文:第一绝说:从去年开始落一个牙齿,今年又落了一个,不久便连续落了六七个,看来落势还不会停止。牙与齿虽然有一点区别,但这里是互文同义。第二绝和第三绝说:“留存着的牙齿都在动摇了,看来总要到落尽才完结,想当初落下第一个牙齿时,只觉得口中有了缺缝,怪羞人的。及至后来又落下两三个,才耽忧年寿衰老,恐怕快死了。因此,每一颗牙齿将落的时候,常觉得中心懔懔。第四绝描写将落的牙齿。歪斜颠倒,既妨碍咬嚼,又不敢用水漱口,可是它终究还是舍弃我而落下了。这时我的情绪好比崩塌了一座山似的。“叉牙”是个连绵词,歪斜旁出之意,是状词,不是名词。第五绝和第六绝叙述习惯于落齿的心理状态。近来已经对于落掉牙齿习熟了,落一个,也不过和上一个差不多,现在还留馀二十多个,也有了思想准备,知道它们会得一个一个地落掉。如果经常是每年落一个,那么还可以支持二十年。如果一下子全部落光,那么,和慢慢地落光也是一样。第七绝说:有人说,牙齿在掉了,看来生命也靠不住了。我说:人生总有一个尽头,寿长寿短,同样得死。第八绝说:有人说:牙齿落空了,左右的人看了也会吃惊。我说:庄子有山木和鸣雁的比喻,山木因不中用,故得尽其天年;雁因为能鸣,故得免于被杀,可知有才与无才,各有好处。我的牙齿落光了,说不定也是喜事。第九绝说:落了牙齿,说话多误,那么就经常缄默也好。没有牙齿,不能咬嚼,那么就专吃软的东西,也同样味美。最后两句是结束:因为歌咏落齿,就写成了这首诗,常常用它来给老妻和孩子们读读,让他们惊笑。

全诗只用了一个《庄子·山木篇》里的典故,此外没有必须注释才能懂的辞句,我们演译为散文,宛然是一篇很有趣味的小品文。牙齿一颗一颗地落掉,是每一个渐入老年的人都会遇到的事。作者就利用这一件平常的事,描写他每一个阶段的思想情绪。从紧张到旷达,从忧衰惧死到乐天知命,整个过程,反映了作者对人生的态度,是从执着到自然,基本上还是老庄思想。但是从另外一个角度来体会,也可以说,作者不因落齿而消沉,对人生的态度,仍然是积极的。

这样的题材;这样的表现方法,在初、盛唐诗中,确是不曾有过。因此,韩愈的诗和文,在同时代人的心目中,都被认为是一种怪诞的文学。他的门人李汉在《昌黎先生集》的序文中说:“时人始而惊,中而笑且排。”这是记录了当时人对韩愈的态度:始而惊讶,继而讥笑,最后便大施攻击。但韩愈并不动摇,他坚守他的原则:第一,不用陈辞滥调。第二,有独创的风格。他说:“若然与世浮沉,不自树立,虽不为当时所怪,亦必无后世之传也。”这是说:如果跟着一般人的路走,而没有独创的风格,在当时虽然不被人排斥为怪,可是也必不能流传到后世。从此也可以了解,韩愈自己很清楚地知道他的文艺创作,不是迎合当世,而是有意于影响后世的。用我们今天的话来说,他的创作是为将来的。

韩愈所倡导的古文运动,是在复古的口号下实现革新的目的,所以他的第一个原则是“师古”,要向古圣贤人学习。他说:要学习古人的意,而不是学习古人的文辞。“师其意,不师其辞。”就是“务去陈言”和“能自树立”。他的散文,以“司马相如、太史公、刘向、扬雄”为师,就是学习他们的创作方法。同样,他的一部分诗,虽然当时人以为怪,其实也还是远远地继承了汉魏五古诗的传统,或者还可以迟到陶渊明。从陶渊明以后,这种素朴的说理诗几乎绝迹了三四百年,人们早已忘记了古诗的传统,因而见到韩愈这一类诗,就斥为怪体了。

译文及注释

译文

从去年开始落一个牙齿,今年又落了一个。

不久便连续落了六七个,看来落势还不会停止。

留存着的牙齿都在动摇了,看来总要到落尽才完结。

想当初落下第一个牙齿时,只觉得口中有了缺缝,怪羞人的。

及至后来又落下两三个,才耽忧年寿衰老,恐怕快死了。

因此,每一颗牙齿将落的时候,常觉得中心懔懔。

歪斜颠倒,既妨碍咬嚼,又不敢用水漱口。

可是它终究还是舍弃我而落下了,这时我的情绪好比崩塌了一座山似的。

近来已经对于落掉牙齿习熟了,落一个,也不过和上一个差不多。

现在还留馀二十多个,也有了思想准备,知道它们会得一个一个地落掉。

如果经常是每年落一个,那么还可以支持二十年。

如果一下子全部落光,那么,和慢慢地落光也是一样。

有人说,牙齿在掉了,看来生命也靠不住了。

我说人生总有一个尽头,寿长寿短,同样得死。

有人说,牙齿落空了,左右的人看了也会吃惊。

我说庄子有山木和鸣雁的比喻,我的牙齿落光了,说不定也是喜事。

说话多误,那么就经常缄默也好,不能咬嚼,那么就专吃软的东西,也同样味美。

因为歌咏落齿,就写成了这首诗,常常用它来给老妻和孩子们读读,让他们惊笑。

注释

齿:口中两颊生的齿叫牙,俗称大牙。前近唇者称齿。诗中牙齿互文,无别。

俄然:突然间,形容时间短。

落势:牙齿脱落的势头。殊未已:还没有停止。

尽落:落尽,掉完。

始止:才停止。

落一时:掉第一颗牙时。

但念豁可耻:只觉得豁牙难看。

始忧衰即死:才担心因衰老快要死了。

懔懔:畏惧的样子。

恒在己:自己经常处于这种畏惧状态。

叉牙:与“权桠”义同。即参差不齐。

颠倒:横竖,即横竖都不舒服。

怯漱水:怕用水漱口。

终焉舍我落,意与崩山比:最后牙齿离开我脱落寸,像山崩一样快。形容牙掉的突然。

熟:习以为常。

次第:一个接着一个。

倘:假如。

两纪:一纪十二载,两纪二十四年。

指:同惰,当意向或意思差不多讲。

恃:维持、凭借。

左右:左右的人。

谛视:仔细看。

庄周:名周,人称庄子,战国时宋国蒙(今河南商丘)人,曾为漆国吏。

各有喜:指主人对木与雁的态度,大木、鸣雁等各得其所,比喻有牙无牙各有各的好处。

语讹:语音不清。

嚼:能嚼食的牙齿。

软:柔软的舌。

诧:夸耀。

贞元十八年(802年)韩愈《与崔群书》云:“近者尤衰惫,左车第二牙无故动摇脱去。”令据此诗曰:“去年落一牙,今年落一齿。”推断诗当写于贞元十九年(803年),公三十六岁。

这首诗完全不用一般人所熟习的诗的修辞。除了押韵和五言句这两个诗的特征之外,可以说全是散文的表现法。因此,讲这首诗一点也不费力,思想段落仍是四句一绝,我们现在把它译成散文:第一绝说:从去年开始落一个牙齿,今年又落了一个,不久便连续落了六七个,看来落势还不会停止。牙与齿虽然有一点区别,但这里是互文同义。第二绝和第三绝说:“留存着的牙齿都在动摇了,看来总要到落尽才完结,想当初落下第一个牙齿时,只觉得口中有了缺缝,怪羞人的。及至后来又落下两三个,才耽忧年寿衰老,恐怕快死了。因此,每一颗牙齿将落的时候,常觉得中心懔懔。第四绝描写将落的牙齿。歪斜颠倒,既妨碍咬嚼,又不敢用水漱口,可是它终究还是舍弃我而落下了。这时我的情绪好比崩塌了一座山似的。“叉牙”是个连绵词,歪斜旁出之意,是状词,不是名词。第五绝和第六绝叙述习惯于落齿的心理状态。近来已经对于落掉牙齿习熟了,落一个,也不过和上一个差不多,现在还留馀二十多个,也有了思想准备,知道它们会得一个一个地落掉。如果经常是每年落一个,那么还可以支持二十年。如果一下子全部落光,那么,和慢慢地落光也是一样。第七绝说:有人说,牙齿在掉了,看来生命也靠不住了。我说:人生总有一个尽头,寿长寿短,同样得死。第八绝说:有人说:牙齿落空了,左右的人看了也会吃惊。我说:庄子有山木和鸣雁的比喻,山木因不中用,故得尽其天年;雁因为能鸣,故得免于被杀,可知有才与无才,各有好处。我的牙齿落光了,说不定也是喜事。第九绝说:落了牙齿,说话多误,那么就经常缄默也好。没有牙齿,不能咬嚼,那么就专吃软的东西,也同样味美。最后两句是结束:因为歌咏落齿,就写成了这首诗,常常用它来给老妻和孩子们读读,让他们惊笑。

全诗只用了一个《庄子·山木篇》里的典故,此外没有必须注释才能懂的辞句,我们演译为散文,宛然是一篇很有趣味的小品文。牙齿一颗一颗地落掉,是每一个渐入老年的人都会遇到的事。作者就利用这一件平常的事,描写他每一个阶段的思想情绪。从紧张到旷达,从忧衰惧死到乐天知命,整个过程,反映了作者对人生的态度,是从执着到自然,基本上还是老庄思想。但是从另外一个角度来体会,也可以说,作者不因落齿而消沉,对人生的态度,仍然是积极的。

这样的题材;这样的表现方法,在初、盛唐诗中,确是不曾有过。因此,韩愈的诗和文,在同时代人的心目中,都被认为是一种怪诞的文学。他的门人李汉在《昌黎先生集》的序文中说:“时人始而惊,中而笑且排。”这是记录了当时人对韩愈的态度:始而惊讶,继而讥笑,最后便大施攻击。但韩愈并不动摇,他坚守他的原则:第一,不用陈辞滥调。第二,有独创的风格。他说:“若皆与世浮沉,不自树立,虽不为当时所怪,亦必无后世之传也。”这是说:如果跟着一般人的路走,而没有独创的风格,在当时虽然不被人排斥为怪,可是也必不能流传到后世。从此也可以了解,韩愈自己很清楚地知道他的文艺创作,不是迎合当世,而是有意于影响后世的。用我们今天的话来说,他的创作是为将来的。

韩愈所倡导的古文运动,是在复古的口号下实现革新的目的,所以他的第一个原则是“师古”,要向古圣贤人学习。他说:要学习古人的意,而不是学习古人的文辞。“师其意,不师其辞。”就是“务去陈言”和“能自树立”。他的散文,以“司马相如、太史公、刘向、扬雄”为师,就是学习他们的创作方法。同样,他的一部分诗,虽然当时人以为怪,其实也还是远远地继承了汉魏五古诗的传统,或者还可以迟到陶渊明。从陶渊明以后,这种素朴的说理诗几乎绝迹了三四百年,人们早已忘记了古诗的传统,因而见到韩愈这一类诗,就斥为怪体了。

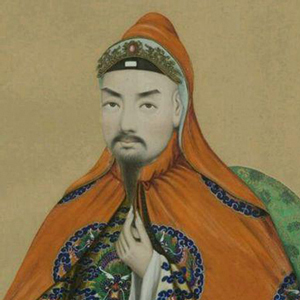

韩愈(768年-824年12月25日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“祖籍昌黎郡”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。唐代中期大臣,文学家、思想家、政治家,秘书郎韩仲卿之子。元和十二年(817年),出任宰相裴度行军司马,从平“淮西之乱”。直言谏迎佛骨,贬为潮州刺史。宦海沉浮,累迁吏部侍郎,人称“韩吏部”。长庆四年(824年),韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号为“文”,故称“韩文公”。元丰元年(1078年),追封昌黎郡伯,并从祀孔庙。韩愈作为唐代古文运动的倡导者,名列“唐宋八大家”之首,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。与柳宗元并称“韩柳”,与柳宗元、欧阳修和苏轼并称“千古文章四大家”。倡导“文道合一”、“气盛言宜”、“务去陈言”、“文从字顺”等写作理论,对后人具有指导意义。著有《韩昌黎集》等。 ▶ 428篇诗文

这首五言排律,写的是“纶钓嬉游”之事。此诗格调流畅而谐趣,内容朴实而清丽,既洋溢生活气息,又饱蕴人生哲理,虽不无寓托,但格调轻松愉快。“情多、兴远、语丽”。诗的前八句咏钓,生动描画出一幅垂纶绿川,鱼跃人欢,趣味横生的游钓图。尾联“为看芳饵下,贪得会无筌”,夹叙夹议,照应题目收结全篇。“为看”二字说明了观鱼人专心致志,“贪得”二字描摹出鱼儿抢食的神态。可理解为贪得利禄者,难免要被世网所牵。巧妙地以鱼喻人,警诫世上求王取金、夺取私利的贪婪之徒难免不被世网所牵。诗中“人如天上坐,鱼似镜中悬”,把坐在船上的情境想象得奇妙有趣。

这是闲适、优雅、幽默的个人叙述。诗分三个段落,每段两联。

第一段写景叙事,着重于描绘自然景色,借景色的变幻表明时间、地点的推移转换,渲染环境气氛,衬托人物的心境。首联的起句“朝日敛红烟”,描绘早晨宏丽的景象。太阳刚从东方升起,光芒四射,在它的照耀下,红霞渐渐消退。这个“敛”字下得实在好,将人人看得见道不出的“朝日”与“红烟”的关系,形象逼真地表达出来了。红霞的产生和消失本都是太阳的作用,太阳能将灿烂的红霞聚敛来,又能将它收敛去。云霞散去,大地苏醒,手持钓竿的人垂钓于绿水之上。这对句“垂钓向绿川”,既切题“钓竿”,又点出了地点;既写出人物的动作,又表现出其雅兴的浓郁。这个小层次叙述垂钓者一大早就出来了。

第二联“人疑天上坐,鱼似镜中悬”,紧承首联从人的感觉和视觉表现“绿川”的澄澈宁静。由于白云倒影于水中,以致人在水上小舟之中就如同坐在天上一样。河水被阳光照澈,鱼儿缓慢游动的瞬间像悬挂在明亮的镜中。这两句诗出自王逸少的《镜湖诗》:“山阴路上行,如在镜中游。”但较之王诗意境更鲜明,音韵更优美,成为脍炙人口的名句。这里写景能够虚实结合,境界清幽,引人入胜。

第二段着重描写人与物的情态。第三联“避楫时惊透,猜钩每误牵”,是描摹游鱼的情状。阵阵浆声,划破“绿川”的宁静,鱼儿受惊时时跳出水面。“避楫”写出了鱼儿的警惕;“猜钩”进一步表现出鱼儿的精细来。它们对着鱼钩揣测、试探,最终抵挡不住香饵的诱惑,还是被丝纶牵了上来。两句诗十个字,将鱼儿诡谲可爱的形态描摹得活灵活现。

第四联“湍危不理辖,潭静欲留船”,描绘的是钓者“乐亦忘返”的情态。绿川观鱼跃,兴趣盎然,顺流而下,逆流而上,扁舟穿行无牵绊,急流险滩何所惧,且不要打理车马回家的。因为那边风景独好,明洁平静的潭水尚未尽情欣赏。人未尽兴舍不得离去,诗却不直说,反说潭水欲留客,物我融洽化一。文意曲折,文势跌宕。令人读来兴味无穷。

第三段抒情寓意。第五联转为抒情。“钓玉君徒尚,征金我未贤”,上句话用姜尚谓滨钓鱼的曲故,下句话用燕昭王筑黄金台的典故。“钓玉”语意双关,“玉”与下句的“金”相对,“玉”借为鱼,是实指。但“钓玉”又可理解为“钓玉鱼,玉鱼指代皇帝赐给官员的玉带金鱼(佩饰),引申为官爵。唐制开府仪同三司及京官文武职事四品并给随身金鱼佩饰。这两句诗的含意较复杂,似乎以揶揄和自嘲的口吻在与对方说话或自我解嘲:钓鱼嘛!你(君)学姜子牙,只怕是遇不到周文王的。虽然明君招贤纳士,我也并非郭隗、乐毅那样的人才。言外之意不无怀才不遇的感慨:你我还追求什么功名利禄呢?那都是不现实的,悠悠乎天地之间,垂钓于绿川之上,岂不快哉!

尾联“为看芳饵下,贪得会无筌”,夹叙夹议,照应题目收结全篇。“为看”二字说明了观鱼人专心致志。“贪得”二字描摹出鱼儿抢食的神态。两句诗构成一幅鱼跃人欢谐趣横生的游乐图。当然也可理解为贪得利禄者,难免要被世网所牵。

这首五言排律诗,篇幅不大,但气局严整,属对工丽,脉络清晰分明,开合相生,铺叙转换极其自然;用事贴切不着痕迹,形象生动逼真,色泽明丽鲜艳,意境清幽广远。简而言之,即“情多、兴远、语丽”(唐僧皎然语),不愧为排律的佳篇。郑振铎评价说:“状物陈形,已臻佳境。在排律中,气度虽未若杜甫的阔大,波澜虽未若杜甫的澎湃,然而是不易得的东西了。”